[Storia delle Cese n.135]

di Roberto e Osvaldo Cipollone

Prima del terremoto del 1915, che ha cancellato quasi totalmente il paese e parte della sua storia, esistevano a Cese diverse attività commerciali, per lo più riconducibili a forni, botteghe di artigiani, rivendite di vini e “beccherie”. Tali attività, così come quelle rinate dopo il terremoto, avevano un’importanza tutta loro, sia perché il numero di abitanti era più consistente, sia perché le possibilità di muoversi verso i centri più forniti erano molto ridotte. In tale stato di cose, è facilmente intuibile quanto fossero centrali, per gli abitanti di Cese, le rivendite di generi alimentari, chiamate popolarmente “botteghe”. C’è da dire, anzitutto, che molto spesso il confine tra “bottega” e “bettola”/“cantina”/”osteria” era labile, nel senso che alla rivendita era spesso abbinata, con minore o maggiore intensità e sistematicità, la somministrazione di cibi e bevande. In alcuni casi, tuttavia, l’attività di “bottega” era l’unica praticata. Erano quelli i tempi in cui molti prodotti si vendevano e si compravano “sfusi”. Anche il concentrato di pomodoro, la cosiddetta “conzerva”, veniva disposto su due fogli di carta sovrapposti: quella gialla (carta paglia) e quella trasparente (“oleata”). C’era poi la pasta secca, conservata in cassettoni in legno rettangolari per i formati lunghi (zita, spaghetti, bucatini e linguine) e nei cassetti cubici per quelli corti, come la pastina, il riso, le “ave marie”, gli stortini, i fusilli, i rigatoni, i denti di elefante, le pennette, le mezze maniche. I negozianti realizzavano sul momento dei cartocci conici, inforcavano la sassola (la sapàrchia) e centellinavano le quantità sulla bilancia fino a raggiungere il peso richiesto. L’olio ed il vino venivano misurati con appositi contenitori cilindrici di metallo, che venivano colmati scrupolosamente, senza superare il giusto livello. Se per il vino si portava il fiasco da riempire e la quantità venduta eccedeva la capacità del contenitore, si beveva il superfluo e tutto era a posto.

AGRIPPINA E “CORÀI”. SERAFINO MARCHIONNI

A memoria d’uomo, una delle prime attività presenti a Cese era quella di Agrippina, moglie di Franco Marchionni detto “Corài”, e si trovava nei pressi della casa che poi è passata ad Angelantonio Cipollone, pronipote di Agrippina, all’inizio della “via dell’Ara”. Come già riportato, questa attività comprendeva anche l’osteria, alla cui presenza sarebbe legata la denominazione della vicina piazzetta come “Piazza dejj’aseni”; era qui, infatti, che gli avventori (molto spesso di passaggio o di ritorno dalle fiere) attaccavano i propri animali per entrare a bere ed a mangiare. In tempi antecedenti esisteva anche un altro esercizio lungo il corso principale, pressappoco all’altezza della proprietà Mellano. Nei locali poi abitati da Rosina “la falegnama”, infatti, lo zio Serafino Marchionni faceva il macellaio e cucinava anche per i viandanti.

“SIMÒNO” CORRADINI. PIETRO CIPOLLONE

Alla fine degli anni ’20 aprì in paese un’attività con licenza intestata a Simone Corradini. Si trattava di una fiaschetteria che prevedeva anche la rivendita di “chincaglierie”, generi alimentari, olio, frutta e altre merci. Il proprietario la gestiva nella propria abitazione situata all’angolo destro di Piazza Umberto Maddalena, precisamente al n. 19 di Piazza Nuova (ex Piazza dei fossi), all’inizio assieme alla prima moglie Maria Cipollone, in seguito con la seconda moglie, Concetta Petracca. Per rifornirsi della merce, il titolare si recava a Sora a bordo della sua biga trainata dal cavallo; lì caricava ogni cosa per rivenderla al dettaglio nella sua bottega. Il figlio Francesco racconta che per la rivendita al minuto di olio, ad esempio, c’erano a disposizione dei piccoli contenitori metallici che andavano dal decilitro fino al litro. I clienti, portando al seguito una bottiglia o un fiasco, acquistavano minime dosi di prodotto facendo per lo più credito; ogni cifra veniva in questi casi annotata su piccoli quaderni dalla copertina nera, chiamati comunemente “libbrette”. La consuetudine, che prevedeva l’opportunità di saldare ogni cosa quando ne sopraggiungeva la possibilità, è perdurata nel tempo, tanto da essere attuata anche nei nuovi esercizi commerciali. L’attività di “Simono” è durata una trentina d’anni ed è stata chiusa poco dopo la fine della seconda guerra mondiale. Un’altra attività di frutteria si trovava invece poco più giù, in un locale dell’abitazione poi acquistata da Gaetano Cipollone, ed era gestita da Pietro Cipollone (fratello di Angelino “jo Biondo”, “Paolino”…).

MARIA “’ELLA FONTE”

In precedenza era attiva anche la bottega di Maria Venditti (“della Fonte”), situata sulla destra dell’attuale via Pietro Marso, a “Santa Lucia”. Gina Faonio, nuora di Maria e di Felice Torge, ricorda di averla frequentata da piccola in compagnia della madre; quando era fidanzata con Filindo, invece, la bottega aveva già cessato la propria attività. Maria è nota ai più per il ruolo di aiuto dall’alto valore umanitario prestato durante il periodo di occupazione tedesca; diversi testimoni, in particolare, raccontano che la sua bottega fungeva da primo punto di contatto in caso di bisogno. Gestiva fra l’altro anche un forno situato proprio all’inizio della stessa via. L’esercizio era di proprietà del suocero Nunzio Torge, padre di Felice e di Francesco (“Terzoliscio”); anche questa attività, racconta Gina, era già cessata prima che lei si sposasse, cioè agli inizi degli anni ‘50.

FILOMENA

La bottega di Filomena Di Matteo e di suo marito Vincenzo Ciciarelli si trovava nella ex via Sopra Santi, attuale via Monte Cimarani, ed ha aperto i battenti nel 1947. Umberto, il secondo dei cinque figli della coppia, riporta l’indicazione della licenza riconducibile alla “Tabella n. 14”, che prevedeva la possibilità di vendere la pasta al minuto, le conserve, gli insaccati, lo scatolame, la cosiddetta “chincaglieria”, i filati, la fiaschetteria, gli oli ed altro ancora. Come quasi tutte le botteghe del paese, anche quella di Filomena era tappa obbligata nelle sere delle festività patronali. Giovani, coppiette e famigliole vi si recavano infatti nelle pause e durante gli intervalli dei pezzi d’opera suonati sulla cassa armonica. In quelle precise circostanze, al bancone delle mescite venivano serviti, oltre ai vini ed alle birre, i famosi “bicchierini” di marsala, anice, anisetta, liquori aromatizzati, cognac ed altro ancora. Fra l’altro i titolari avevano anche la licenza del C.R.A.L. (Circolo Ricreativo Assistenza Lavoratori). Vincenzo era riuscito ad attirare ragazzi e giovanotti dotando i suoi locali del primo “bigliardino”, il calcio balilla, ed un biliardo; è lì, dunque, che in paese si sono disputate le prime sfide di tali passatempi. Umberto ricorda in particolare che quando era festa non c’erano orari e si rimaneva aperti fino a tardi. «Lo stesso quando c’era un’emergenza. Non era solo un negozio, ma un servizio per il paese, che aveva la sicurezza di poter ricorrere al punto vendita. Noi tra l’altro avevamo anche alcuni medicinali e c’era sempre richiesta, dato che il medico non stava stabilmente a Cese. Richiedevano soprattutto analgesici, antibiotici blandi e purghe, che i medici prescrivevano frequentemente». L’attività è rimasta aperta per quaranta anni, fino al 1987. «Mamma ci ha passato una vita. Una volta l’abbiamo costretta a prendere ferie, e in quella settimana abbiamo capito a pieno la fatica e il sacrificio che faceva».

ANTONIETTA E TONINO

Vicino alla bottega di Filomena c’era anche la frutteria gestita da Antonietta Di Pietro e da suo marito Tonino Cipollone, che agli inizi si riforniva e si muoveva con un triciclo a motore (la tipica “ape”). La fruttivendola stazionava spesso sull’uscio della sua bottega vicinissima quella di Filomena, ma si muoveva anche a piedi portando la merce con un grosso paniere di vimini tenuto sulla testa. Lo sorreggeva camminando con un braccio infilato tra le tre catenelle della bilancia graduata, la “statèra”. Il suo servizio risultava particolarmente utile per chi era impossibilitato a lasciare da soli i piccoli e gli anziani che, al tempo, vivevano categoricamente in famiglia. Antonietta annunciava la sua presenza a voce alta e di tanto in tanto faceva sosta radunando le donne di ogni rione che comparivano sulla porta al suo richiamo.

LIDIA

Un’altra bottega storica era quella di Lidia e Giocondo Petracca, situata lungo il corso principale (all’altezza dell’attuale via Dante Alighieri) e destinata a rivendita di generi alimentari, fiaschetteria, merceria, macelleria. La stessa è rimasta aperta fino agli anni ’80. «Abbiamo cominciato subito dopo la guerra», raccontava Lidia in un’intervista del 2009. «La licenza ci è stata data anche perché Giocondo era reduce di guerra, ma la nostra era una bottega di povertà, perché la gente allora non aveva soldi… e poi stava in campagna tutto il giorno, non era possibile rispettare gli orari di apertura e chiusura. Una volta venne anche la guardia per farmi la multa: mi avevano segnalato perché avevo venduto fuori orario un po’ di pasta e qualche confetto a una donna che aveva bisogno urgente. Ma anche gli altri facevano la stessa cosa nei confronti di chi andava a bussare fuori orario… La guardia allora mi disse che, così stando le cose, ero pienamente in diritto di fare una controdenuncia. Io però non volli e gli dissi: “Scrivi che chi l’ha fatto, ha fatto bene, perché ha levato la desperazione a ‘na mamma de famiglia”. Poi feci una sottoscrizione, firmò tutto il paese, e gli orari furono aboliti». Anche da Lidia ci si poteva concedere qualche bicchiere o “bicchierino”, ma quasi sempre ai due/tre tavolini all’aperto, data la struttura lunga e stretta del negozio con il bancone posto sull’intera parete di destra. E anche Giocondo esponeva la carne in vendita – soprattutto ovini – appendendola all’esterno della bottega, ai ganci della “scancina”, per dar segno della disponibilità della stessa. I clienti e gli avventori compravano soprattutto carne di pecora e frattaglie poiché i relativi costi erano più accessibili.

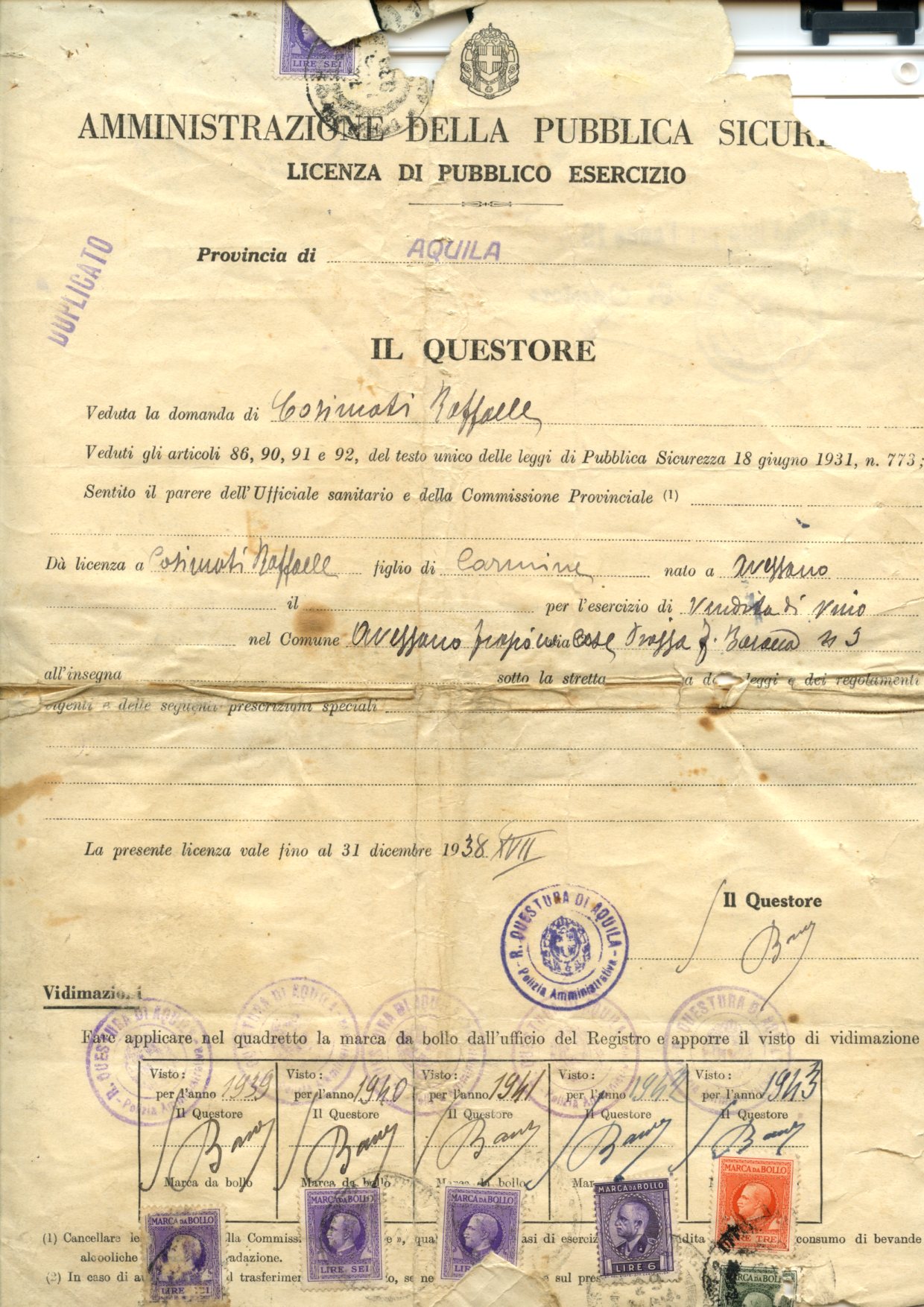

“RAFAELUCCIO”. ROCCO, LINA E GIOVANNINA

Altri due locali storici di Cese, quello di Giuditta e quello di “Rafaeluccio”, abbinavano all’attività di locanda (poi bar) la rivendita di generi alimentari e di altri prodotti. La prima licenza assegnata a Raffaele Cosimati è datata 1938 ed è relativa alla “vendita di vino”. Nel corso del tempo, a questa si sono affiancate la “somministrazione di piatti caldi”[1] e la rivendita di generi alimentari ed altro. Nell’attestato di esercizio del 1965, in particolare, si fa riferimento al “commercio al minuto” di “generi alimentari, chincaglieria, frutta, filati, articoli di cancelleria, bombole di gas liquido, bassa profumeria”. L’attività si è fisiologicamente trasformata nel tempo: il bar, come noto, è stato gestito in primis da Lina (con l’aiuto dei figli), mentre suo marito Rocco (secondogenito di Raffaele e di Maria Basile) gestiva anche la macelleria, rimasta in vita fino ai primi anni 2000. La piccola rivendita, nella quale si potevano acquistare anche i biglietti della “corriera”, era invece gestita da Giovannina, moglie del primo figlio di Raffaele, Carmine, ed è rimasta attiva fino agli anni ‘90.

GIUDITTA. ELIDE

Riferendosi a sua mamma Giuditta Marchionni, Fernando Cipollone afferma che “è nata sotto il bancone”, cioè nel commercio, essendo fra l’altro nipote del citato Franco “Corài”. Antonio Cipollone, secondo marito di Giuditta, era invece un esperto macellaio e nel periodo invernale lavorava e sistemava la carne di quasi tutti i maiali del paese. Nell’esercizio che gestiva con la moglie aveva la possibilità di vendere la carne al dettaglio, appendendola all’aperto tramite un congegno munito di ganci. Nel periodo della mietitura, in particolare, si vendevano grandi quantità di carne di pecora (da fare al sugo per i tanti lavoratori impiegati nei campi). Così, il 10 di luglio Antonio si recava alla fiera di Sant’Anatolia con il carretto e lì acquistava una decina di pecore per le esigenze di quel periodo. Sua moglie Giuditta, invece, si dedicava alla bettola/osteria, alla rivendita di generi alimentali e alle attività connesse. Fu la stessa Giuditta, tra l’altro, a far in modo che Lidia, sua figlia di prime nozze con Giovanni Petracca, acquisisse la stessa licenza. Nel frattempo aveva iscritto l’ultimo dei figli, Fernando, a vari istituti di Roma per evitare che si trovasse assorbito dalla gravosa attività di famiglia. In seguito, volle dare una sistemazione economica anche alla figlia Lucia ed a suo marito Pasquino, per cui fece sì che utilizzassero la sua stessa licenza commerciale insieme a lei. Dopo la morte del marito Antonio nel 1949, pian piano Giuditta allentò il proprio impegno fino a quando Fernando, terminati gli studi, sposò Elide Di Matteo e i due presero in mano l’attività. Nel corso degli anni ’60, questa ha cambiato volto con opportune innovazioni e nuove prospettive, ma ha mantenuto sempre attive le due funzioni, quella di bar e quella di rivendita, fino alla fisiologica chiusura.

LORENZO “DÉJJO CIRCHIARO”

Come scritto, in passato quasi tutti gli esercizi di generi alimentari facevano anche macellazione, soprattutto di ovini. Lorenzo Patrizi “dejjo Circhiaro” aveva invece un’attività di sola macelleria che si trovava proprio in piazza, nel punto in cui adesso è rimasta la porta ad arco con la serranda al civico 22. Il proprietario aveva infatti ristrutturato adeguatamente un proprio locale inutilizzato, dotandolo delle idonee strutture igieniche e di funzionamento. La macelleria di Lorenzo Patrizi è stata inaugurata nel 1958 ed ha funzionato fino al 1982. Agli inizi macellava i capi all’aperto, a ridosso del locale, poiché non esistevano veti a riguardo. In seguito ha messo su un mattatoio in via Pietro Marso, accanto e dietro la propria abitazione, dove poteva ammazzare non solo ovini, ma anche bovini. Con il tempo, coadiuvato anche dai figli, Mauro e Raimondo, si è spinto fino a Celano, ad Aielli e in altri paesi del circondario per procurarsi il bestiame da macellare. In un certo periodo del secolo scorso, quindi, tra la seconda metà dei ’70 e i primi ‘80, in paese funzionavano tre macellerie: quella di Lorenzo Patrizi, quella di Rocco Cosimati e l’unica rimasta in vita, quella di Felice Di Giamberardino, inaugurata nel 1976.

MADDALENA

Per qualche anno, pochi in realtà, ad inizi ’60, anche Maddalena e “Paolino” hanno fatto attività di macellazione, adibendo allo scopo un piccolo locale accanto alla storica “bottega” che includeva anche “jo spaccio”. «Macellavamo animali di piccola taglia», raccontano i due primi figli, Mario e Marcello, «anche vitelli ma sui 150 kg scarsi. E ad ammazzarli veniva Salvatore, il marito di Sofia, perché con papà erano cugini». Mario è stato anche “mandato a bottega” a Scurcola per qualche tempo, anche se poi il macello di famiglia è stato dismesso e non ha più esercitato. «Quando papà ha cominciato a lavorare in banca, non hanno potuto più seguire anche quell’attività», specifica Marcello. «Noi davamo una mano, ma eravamo ancora ragazzotti. Poi nel ’66, quando Mario ha preso la patente, abbiamo comprato la 850 e andavamo a caricare dai fornitori». Prima si usava solo la biga e in qualche caso la bicicletta o, se possibile, la “postale”. «I primi tempi si andava ad Avezzano con la biga, il carretto», raccontano entrambi. «Andavamo ai grossisti, a Di Gennaro (l’altro era Morgante), perché stava vicino al monopolio, e lì prendevamo quasi tutti i generi alimentari, che poi erano sfusi. Era esclusa la pasta che prendevamo a Magliano, sempre col carretto, al pastificio Anselmi che stava lungo il corso (dov’è ora la farmacia). Ci facevamo prestare la mula da zio Domenico; allora se a Cappelle giravi a sinistra, la mula ti portava a Magliano e da sola si fermava davanti al pastificio. Invece se giravi a destra ti portava a Fucino, a Strada 56 dove zio Domenico aveva le terre. In ogni caso, la pasta lunga come spaghetti, bucatini, zita e linguine stava nelle casse di legno e poi veniva confezionata nella carta da zucchero, quella azzurrognola. Quella corta la prendevamo in sacchetti… da 10 chili, da 5, come la volevi, ti facevano il sacchetto a seconda della quantità. La conserva, che prendevamo come il resto a Di Gennaro, era invece in barattoli da due chili mezzo o da cinque. Che poi di conserva ne compravano anche quantità piccolissime, anche un cucchiaio; mezz’etto di conserva era un po’ più di tre cucchiai, per dire. E poi tutto il resto: l’olio, gli affettati, i formaggi, lo zucchero dello zuccherificio di Avezzano, il caffè in chicchi che poi macinavamo. Quando poi ha chiuso Di Gennaro siamo andati da Morgante, a via XX Settembre. Il vino era tutto in damigiane, a noi lo portava Antonio Bove che era molto amico di papà; aveva pure un casale con tantissima proprietà vicino a Corcumello. Solo in un secondo momento sono cominciati ad arrivare i distributori o gli agenti che andavano in giro; uno dei primi era Munzi». A differenza delle altre botteghe, in quella di Maddalena non si usava la somministrazione di bevande. «No, la mescita non l’ha mai fatta. Poteva capitare (raramente, in realtà) che quando venisse qualcuno a prendere una birra chiedesse un bicchiere o due per berla al bancone, però non eravamo attrezzati, era una bottega nel senso originario del termine. Avevamo il telefono, quello sì. Il telefono a casa è stato messo molto presto, forse prima del ’60, e a quel tempo l’avevamo noi, l’ufficio postale, la levatrice e pochi altri, quindi nella pratica è diventato di uso pubblico, chiamavano da fuori e dovevamo andare a cercare questa o quella persona. Poi abbiamo regolarizzato la cosa con la gettoniera, ma in un secondo momento».

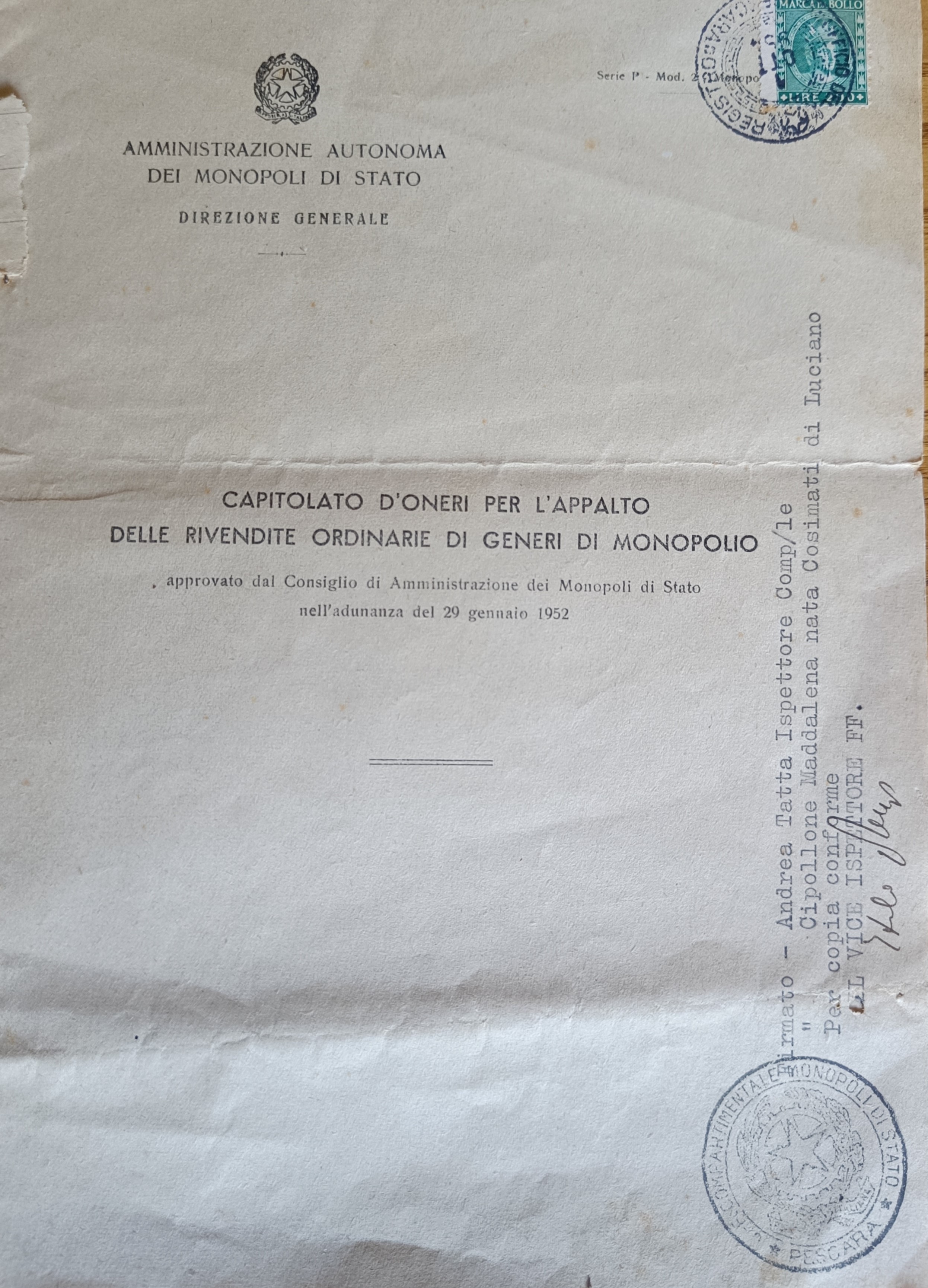

JO SPACCIO

L’unicità dell’esercizio di Maddalena era legata, come scritto, alla presenza dello “spaccio”, ossia alla rivendita di sali, tabacchi e valori bollati. Nei primi tempi, ossia nella seconda metà degli anni ’40, tale attività veniva esercitata all’inizio di via San Rocco, dove avevano casa i genitori di Maddalena, Luciano Cosimati (detto “Bufacchio”) e Concetta Iannola. «Mamma e papà si sono sposati a febbraio del ‘47», raccontano i figli. «Considera che poi mamma andava vendendo la frutta con “la canestra” in testa; però non erano grandi quantità, la riportava da Avezzano quindi era limitata. Poi cominciarono là sopra e proprio i primissimi tempi gli rubarono tutto. Rimasero senza niente, ma poi riuscirono a ricominciare con qualche prestito che poi restituirono. Appena aggiustata la casa alla piazzetta, scesero qui e ripresero con lo “spaccio”; in un secondo momento misero pure gli alimentari, ma negli anni ’50 già ci stavano». A quel tempo, così come in precedenza, anche le sigarette venivano vendute sfuse e i pacchi si ritiravano, presentando la ricevuta di pagamento dei bollettini postali, presso il monopolio di Avezzano. «Prima dovevamo pagare i bollettini, scalando la quota spettante al licenziatario che era dell’8% e poi è passata al 10%, e poi potevamo andare a caricare al monopolio. All’inizio, come detto, andavamo con la biga, poi con la 850 pulmino. Le sigarette si mettevano in un sacco di iuta, non c’erano stecche ma pacchi da mezzo chilo; poi c’era il tabacco chianino che era da banco. Al monopolio avevano anche il tabacco da masticare ma noi non l’abbiamo mai preso, perché qui a Cese non lo usava nessuno. Le prime sigarette erano quelle: le “alfa”, le “nazionali”, le “esportazione”, le “stop”, le “tre stelle”; poi se qualcuno chiedeva un tipo di sigarette diverso, le prendevamo, ma quelle più diffuse erano le “nazionali”. All’inizio erano tutte senza filtro, poi sono arrivate le Aurora, le Diana, le Edelweiss… E poi c’erano i sigari e i toscanelli, erano in pacchi da 50 e si vendevano sempre sfusi ovviamente”. Al monopolio si prendevano pure le cartine ed i fiammiferi, tra cui gli “zolfanelli” (i fiammiferi con lo zolfo, preferiti da chi andava in campagna perché non si spegnevano subito), i “minerva” e i cerini. «E poi c’era il sale, con quei sacchi che erano sempre pesanti. Il sale grosso alla bottega si prendeva con la saparchia e si metteva sempre sfuso. Quando andavamo al monopolio col carretto, caricavamo tutto lì ed avevamo finito. Ma quando non c’era la biga, dovevamo riportare il sale con la postale, allora andavamo col carrettino a mano fino al garage dove sostava la corriera, caricavamo i sacchi e lasciavamo il carrettino lì al garage». «Allora si usava pure il sale grezzo, quello marroncino», aggiunge Mario. «Si spargeva sull’erba, sul fieno una volta rimessi nei pagliai, per migliorarli un po’. È capitato anche di dover riportare il sale (che fosse questo o quello alimentare) sul manubrio della bici, e considera che il sacco era da mezzo quintale, non era leggero come quello delle sigarette, che pure riportavamo in bicicletta, e pure col freddo dell’inverno». «Erano sacrifici anche per noi, ma per mamma molto di più: stava sempre là, e non c’erano orari. Nei giorni della festa a Cese stavano tutti aperti, e tutti fino a tardi, e lo stesso la domenica. D’altra parte, il paese è piccolo e le varie botteghe si dovevano dividere pochi clienti. Anche oltre l’orario di chiusura, venivano lo stesso e dovevi accontentarli; ma lo facevano tutti. Se dicevi di no ad una persona, la perdevi. Sai quante volte venivano dietro alla bottega di notte, quando magari facevano tardi a giocare a morra, per chiedere le sigarette?». «Me la ricordo tante volte mamma a lavare i panni alla fontana a mezzanotte, pure d’inverno, quando non c’era nessuno, perché tutto il giorno stava là alla bottega, doveva fare tutto e noi figli allora eravamo tutti piccoli. E papà lo stesso, con un braccio solo ma faceva tutto, pure il nodo alla cravatta e in bicicletta!».

Secondo le memorie dei più anziani, prima di Maddalena e Paolino la licenza di Sali e Tabacchi ha avuto diversi assegnatari. Il primo è stato “Richetto” Marchionni, che esercitava nei locali poi abitati da Eleonora D’Angelo (“’Leonora”), lungo il corso. Dopo di lui, lo “spaccio” è stato gestito anche da Giuditta, poi da Luciano Cipollone (detto “Tabbacchino”) e da Giacomo Bianchi, soprannominato per questo “j’Appardadoro”. Quest’ultimo aveva il punto vendita in Piazza Umberto Maddalena ed aveva ricevuto la licenza anche perché orfano di guerra. Il padre, Felice Bianchi, compare infatti tra le vittime della 1^ guerra mondiale, essendo morto il 14 giugno del 1918 per malattia derivante da colpo d’arma da fuoco alla schiena. La licenza è rimasta assegnata a lui fino a metà anni ’40, quando è passata – come scritto – a Maddalena e Paolo Cipollone, mutilato di guerra. La stessa licenza è ora assegnata a Imma Di Giamberardino, il cui esercizio, associato alla rivendita di generi alimentari e altri prodotti, perpetua – assieme alla macelleria Di Giamberardino – la storia delle “botteghe” di paese, un bene fondamentale che oggi va difeso e supportato.

[1] Interessante è, in questo senso, la Relazione tecnica illustrativa redatta dal Geom. Luigi Maria Bianchi, dove si legge che “l’autorizzazione che, benignamente si darà al proprietario di poter offrire, ai suoi avventori occasionali o fissi, un vitto caldo, per la frazione di Cese, costituisce un fatto nuovo, e, senza dubbio un segno di progresso economico del ventre rurale. Ciò vuole appunto dire che la zona è sempre più visitata per diporto e per affari da gente non del luogo, ed il richiedente ha visto la necessità di creare sul posto un luogo di ristoro, fino ad ora inesistente, tanto è vero, che il forestiero per desinare fino ad oggi, ed ancora oggi, deve ritornare da Cese nei maggiori agglomerati, quali Scurcola ed Avezzano. Quindi iniziativa meritoria di lode che va senz’altro incoraggiata.

<Articolo originale basato su testimonianze raccolte, sul testo riportato in “Angeli co’ jji quajji” (O. Cipollone) e su alcuni articoli pubblicati su “La Voce delle Cese”>

4 risposte a “Le botteghe storiche e “jo spaccio””

cari Osvaldo e Roberto ho appena letto il vostro articolo sulle Botteghe di Cese, il mio nome è Antonio Marchionni sono nato nel 1943, leggendo il vostro articolo mi avete fatto tornare indietro nel tempo , di 70 anni , ho rivissuto e ricordato con molto piacere quei tempi che mia nonna Pasqua Bianchi ( Pascuccia ) cosi la chiamavano. Mi mandava a comprare molte cose da Maddalena , poi andavo da Paolino per prendere le sigarette a mio padre , quando ero cresciuto ero diventato giovanotto con gli amici andavamo con la corriera di Carmine ad Avezzano durante la festa che facevano mi sembra i primi di settembre, e poi altre cose che non sto a dirvi , sai quante ne avrei da raccontare?. ok ora vi saluto e grazie per quello che fate. saluti Antonio il nipote di CICCHITTO come chiamavano mio nonno. Ciao a tutti

grazie tante, Antonio. Sono Osvaldo il padre di Roberto ed ho 3 anni meno di te. Non ho avuto il piacere di conoscerti, ma so dove abitavi. Ho chiesto lumi a mio cugino Francesco Alfonsi che è nato proprio lì vicino. Lui mi ha informato sulla tua famiglia. Un altro signore, Giovanni Galdi (dejjo Sartoro), mi ha riferito che andavate insieme a nuotare alla Rafia e al fiume. É comunque bello tornare con la mente ai ricordi di un tempo, perché dà la possibilità di mantenere i dati storici, far riaffiorare le radici e con esse i rapporti umani e interpersonali. A risentirci, magari, in altre occasioni, ma se puoi segnalaci qualche altra tua reminiscenza su Cese sarà bene accetta. Grazie ancora.

ciao Osvaldo sicuramente quando eravamo ragazzi ci conoscevamo, poi che andavamo a fare il bagno alla Rafia e al fiume sotto Corcumello era una felicità per tutti noi ragazzi, quando andavamo al fiume era una fatica immensa su per le salite con la bici, uno di noi pedalata e l’altro era seduto sulla canna. Che belli quei tempi ho anche le foto, bei tempi. Mi fa piacere che hai capito chi sono. Non mi ricordo di te ,dove abitavi? Ciao buona serata. Io ho molte foto di quei tempi ogni tanto le guardo e penso a quanti anni sono passati.

tu penso che ti ricordi quando si andava s pascolare le mucche che facevamo le cotte, le mazzocchi sarrosto sulla brace ti ricordi che mangiate si facevano?