[Storia delle Cese n.71]

di Roberto Cipollone

In tempi recenti si è riacceso il dibattito su un tema mai del tutto definito: Cese è stata sede della diocesi dei Marsi o, più semplicemente, uno dei luoghi di dimora dei vescovi marsicani?

A riaccendere il dibattito ha contribuito il rinnovato interesse attorno alla famiglia dei Vescovi Maccafani, originari di Pereto ma profondamente legati all’ambito religioso di Cese ed alla locale chiesa. Gli studi recenti si sono concentrati in particolare su un fondo pergamenaceo riguardante la famiglia peretana ritrovato presso l’archivio della diocesi di Matelica. In queste pergamene, trentasei in tutto, sono custodite informazioni inedite su persone e relazioni che sono state definite utili “per ricostruire non solo la storia della nobile famiglia, ma in generale della Marsica”. La pergamena che riguarda Cese in maniera stretta è la numero 31, datata 21 settembre 1527, con la quale il vescovo Giacomo Maccafani nominava Nicola di Giovanni Pacifici di Collelongo titolare della chiesa di San Castro e San Bartolomeo di Collelongo (per libera dimissione dell’abate rettore di Avezzano don Antonio Maglione di Collelongo). A chiusura della nomina si legge chiaramente la dicitura “Datum Cesis”, seguita dalla data. Nelle righe finali, inoltre, viene elencato tra i venerabili presenti un “Luciano de Cesis”.

Una lettura esplicativa, a tale riguardo, è stata fornita dalla professoressa Luchina Branciani all’interno del convegno su “Marsica medievale e moderna” organizzato dalla Diocesi dei Marsi nei giorni 7-8 ottobre 2022. Nel suo intervento, incentrato sui vescovi Maccafani, la professoressa Branciani ha dichiarato: “Siamo arrivati alla constatazione che molte delle carte nominano come sede di redazione delle lettere episcopali sia Pescina che Cese. La vicenda dell’identificazione delle sedi diocesane è sempre una vicenda complessissima in Marsica, però abbiamo visto, sia attraverso alcune pergamene edite da Maria Rita Berardi nel 2005, sia da una pergamena di questo fondo del 1527, che si adopera il genitivo locativo, e quindi si dice “Pescinae, in domo nostra” oppure “Cesis”. Dunque è possibile che il vescovo Giacomo Maccafani scegliesse, e avesse scelto in particolare Cese, per la quale aveva una predilezione particolare”.

Si sa per certo che alcune lettere episcopali furono redatte e inviate da Cese, così come è noto che alcune nomine avvennero nella locale chiesa di Santa Maria delle Grazie, per la quale, come scritto, è testimoniata una particolare predilezione soprattutto da parte di Giacomo Maccafani, che fu vescovo dei Marsi nei primi tre decenni del 1500. Il 28 febbraio 1523, in particolare, nella chiesa di Santa Maria delle Cese, egli ordinò il diaconato a Cesare Marini di Santo Sano della diocesi dell’Aquila[1]. Il 26 maggio del 1528, invece, concesse a don Amico Bonavita il canonicato nella chiesa di San Salvatore di Aschi, vacato per morte di don Benedetto Gregori – Datato in Cese[2].

Nella sua “Reggia Marsicana”, Pietro Antonio Corsignani ha scritto, a proposito della Madonna delle Cese: “Tali Vescovi (Maccafani) furon divoti della detta Sacra Immagine, mentre alle volte dimorarono nella divisata Terra (delle Cese) e nel lor Palazzo che ha una Porta intagliata all’usanza Gottica (ornata altresì di un ponte di pietra) che come fu detto, era stato un Monisterio de’ Cassinesi, e dappoi divenne abitazione de’ medesimi Vescovi. Per la qual cosa leggiamo varie Bolle degli antichi Marsicani Prelati spedite nella detta Terra delle Cese, ed una era anni sono in Avezzano sottoscritta da Monsignor Giacomo Maccafani per lo beneficio di San Niccolò con questo tenore: Datum Caesis in domibus nostrae habitationis…”.

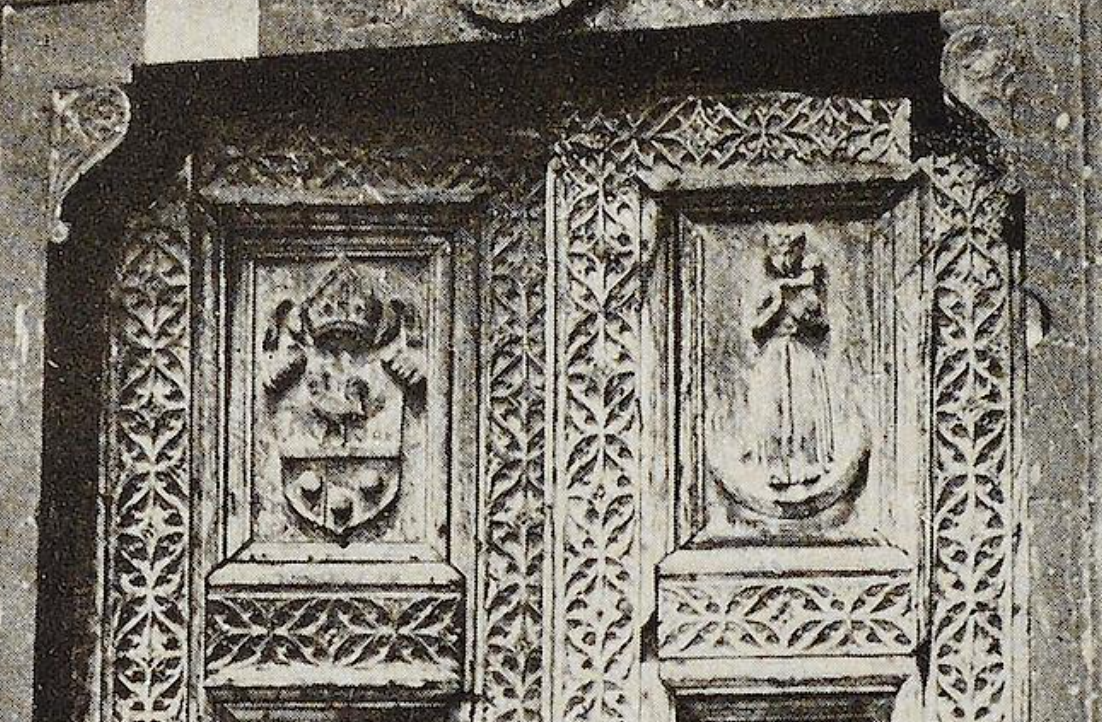

Quest’ultima notazione non riesce a dirimere la questione; tuttavia, è certo che a Cese Giacomo Maccafani lasciò un proprio stemma, del tutto analogo a quelli presenti a Pereto (Massimo Basilici: “Nelle due pietre si nota la mitria e le infule; tolti questi oggetti, lo stemma è molto simile a quello di piazza Maccafani 24 in Pereto”[3]). Come riportato dallo stesso Basilici, secondo una notazione successiva risulta che “Giacomo Maccafani risiedeva per lo più nella terra delle Cese, dove a sue spese risarcì la chiesa di santa Maria delle Grazie dell’istessa terra avendoci fatta apporre una porta di pietra dove si vedevano incise le sue armi gentilizie”[4]. È noto che nella chiesa di Cese si trovavano murati gli stemmi dei vescovi Maccafani, gli stessi che sono oggi visibili nella ex-sagrestia della vecchia chiesa dedicata a San Vincenzo Ferreri. Con riferimento agli stessi stemmi, Basilici ha scritto: “Visto a quali vescovi appartenevano, fanno nascere dei dubbi sulla localizzazione della sede vescovile prima che fosse trasferita a Pescina”[5]. Il dettaglio relativo agli stemmi è stato riportato, assieme ad un ulteriore spunto relativo al pregio della chiesa di Cese, dalla professoressa Branciani. “A Cese si conservano ancora oggi, dalla distrutta chiesa di Santa Maria delle Grazie – distrutta dal terremoto di Avezzano del 1915 – tre stemmi che probabilmente appartengono ai Maccafani; uno sicuramente a Giacomo. Proprio da Cese viene quel bellissimo dipinto che è la Madonna di Andrea De Litio, che appunto ci mostra il livello del luogo, e quindi ci indica la necessità di approfondire le ricerche e di percorrere con coraggio le vie che le pergamene, le fonti scritte ci invitano ad approfondire e riscoprire oggi”.

Il coraggio citato dalla Branciani è plausibilmente riferito alla necessaria determinazione nell’affermare – ovviamente con il suffragio di ulteriori studi e verifiche – che Cese è stata effettivamente sede diocesana. Un’affermazione che appare forte, ma che certamente non va ridotta a suggestione o ad ipotesi marginale. Se fosse vera l’ipotesi alternativa, ossia che Cese fosse semplice luogo di dimora (di “villeggiatura”, si suole dire) dei vescovi, rimarrebbero comunque aperti diversi interrogativi. Alcuni sono stati esplicitati proprio da Basilici: “Come mai la chiesa di Pescina, sede dell’episcopato, aveva la chiesa con lo stesso nome di quello di Cese? Come mai a Cese si trovano ancora stemmi vescovili, mentre non esistono a Pescina? Perché a Cese c’era una porta intarsiata con gli stemmi dei vescovi marsicani, tra cui quelli Maccafani? La Madonna dipinta dal De Litio, il più famoso dipinto mostrato in svariate pubblicazioni/siti web, proviene dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie di Cese. Come mai il più importante capolavoro della Marsica stava a Cese e non a Pescina? Da leggere e cercare c’è ancora molto”[6].

A quanto pare, nel ‘500 Cese divenne anche soggiorno estivo della famiglia Colonna e visse un periodo di centralità all’interno del territorio marsicano, grazie alla predilezione della casata, testimoniata dalle donazioni di cui beneficiò la chiesa locale. A tale proposito si può citare il caso di Marcantonio Colonna, il quale donò alla chiesa di Santa Maria un pregevole organo ed un grande dipinto raffigurante la battaglia di Lepanto (1571), nella quale era stato luogotenente della Lega Santa. Il Piccirilli, che visitò la chiesa nel 1909, annotò al tempo moltissimi elementi di pregio, fra cui gli stemmi nobiliari degli stessi Colonna: “In qualcuno dei pilastrini che separano questi quadretti sono gli stemmi dei Colonna. Vi si veggono pure le sigle “A.C.” “M.C.”, forse Ascanio Colonna, Marcantonio Colonna […]. Sul lato destro della chiesa, vicino ad un altare, era murata la lastra raffigurante le armi gentilizie dei Colonna”[7]. Il Corsignani aveva scritto a suo tempo: “Variamente dislocate, sulle pareti laterali della chiesa, erano murate le lastre marmoree raffiguranti le armi gentilizie dei signori che via via avevano goduto del diritto di patronato sulla reverenda chiesa. Tra gli altri gli stemmi dei Colonna, gli Orsini, dei Vescovi Maccafani e altri di nobile prosapia”[8]. Oltre ai Maccafani, gli stemmi giunti fino a noi sono stati associati specificamente a Muzio Colonna, che fu vescovo tra il 1629 e il 1632, ed a Matteo Colli, vescovo tra il 1579 ed il 1579[9] (sebbene Di Domenico ipotizzi che lo stemma si possa riferire alla famiglia romana dei Crescenzi). Anche in questi casi, resta da decifrare il motivo di un’evidente particolare predilezione verso la chiesa di Cese.

Un ulteriore elemento di valutazione è legato al cesense più illustre, Pietro Marso, che lasciò giovanissimo il paese natio (a metà ‘400) affermandosi nell’ambiente capitolino non solo in ambito religioso, ma anche accademico e letterario. La predilezione dei Maccafani nei confronti della chiesa di Cese coincide in effetti con il periodo di ascesa del Marso nell’elite ecclesiastica romana, tanto da indurre studiosi come Di Domenico ad ipotizzare una probabile volontà, da parte dei Maccafani, di “accattivare i consensi delle casate più rappresentative della curia romana, con le quali Pietro Marso aveva intrecciato solide amicizie: Virginio Orsini, il Cardinale Raffaele Riario, nipote del Pontefice Giulio II, e tante altre”[10]. Parallelamente ci si potrebbe chiedere se l’affermazione di un giovane di estrazione “borghese”, certamente dotato di capacità non comuni ma pur sempre proveniente da un piccolo paesino di campagna, possa aver beneficiato dell’influenza dei vescovi locali nel mondo ecclesiastico ed universitario romano. D’altra parte non è noto come Pietro Marso venne instradato o accompagnato nel proprio percorso, ma è possibile ipotizzare che la presenza a Cese dei Maccafani fosse a quei tempi tanto costante da generare anche dinamiche di questo tipo. Sulla scia degli interrogativi posti da Basilici, ci si potrebbe allora chiedere: “Come mai il più illustre umanista marsicano, che si affermò al punto da essere citato da Erasmo da Rotterdam, veniva da Cese?”. E ancora, aggiungendo un ulteriore livello di complessità: “Come mai l’altro umanista, il solo che faceva di cognome “Marso”, Paolo, anch’egli affermatosi a Roma, veniva proprio da Pescina?”.

Non si può non considerare, inoltre, lo stretto legame che in passato intercorreva tra il vescovo dei Marsi ed il parroco o “abate” di Cese. Il professor Angelo Melchiorre, riferendosi in maniera puntuale ad un fascicolo dell’archivio diocesano, ha esplicitato il fatto che l’Abate della chiesa di Cese era il “Vescovo dei Marsi pro tempore” [11]. La prossimità tra la carica vescovile ed il titolo di abate di Cese sembra essere antecedente al 1300, sulla scorta di una notazione documentata su Iacopo da Venere, che fu Vescovo dei Marsi nel 1286 e “ottenne al suo vescovado il monastero che i Benedettini avevano nel comune di Cese, del quale paese assunse anche il titolo di Abate”[12]. Marini (“Il tempo”) ha scritto inoltre che “il Vescovo dei Marsi, anche dopo che aveva trasferito la sua sede da Cese a Pescina, trascorreva alcuni mesi a Cese. E quando la cattedrale di Cese non poté più fungere da sede effettiva del governo della diocesi, il parroco del luogo continuò a rivestirsi della dignità di Abate mitrato, che gli consentiva di sostituire il Vescovo negli atti di governo ordinario della Diocesi per le popolazioni dei piani Palentini e della piana del Cavaliere, e ciò è avvenuto fino al 1905”[13]. Con riferimento a tali elementi, l’interrogativo diventerebbe dunque: “Come mai il parroco/abate di una semplice sede di “villeggiatura” poteva fregiarsi del titolo di “Vescovo dei Marsi pro tempore” e sostituire lo stesso Vescovo negli atti ordinari relativi ad una parte della diocesi?”.

Un fattore di rilievo, che tuttavia detiene un peso relativo nella propensione per l’una o l’altra ipotesi, è quello geografico. Rispetto a San Benedetto dei Marsi ed a Pescina, sedi che si sono ufficialmente avvicendate prima del trasferimento ad Avezzano, Cese gode certamente di una maggiore centralità all’interno del vasto territorio della diocesi. Rispetto a San Benedetto, in particolare, Cese godeva anche di una maggiore salubrità e di un minor rischio idrologico; a tale riguardo, basti citare il fatto che, quando nel 1361 San Benedetto fu totalmente inondata dalle acque del Fucino, per la prima volta le reliquie del vescovo Berardo dei Marsi vennero traslate a Pescina. Il fattore geografico-ambientale, però, non dirime la questione, e si colloca ancora piuttosto al centro nella disputa tra sede vescovile e residenza temporanea.

Alla domanda iniziale, dunque, probabilmente non esiste una risposta definitiva e, come spesso accade, tra le due ipotesi potrebbe prevalere una terza soluzione di compromesso, quella secondo cui, almeno in un limitato periodo di tempo, la diocesi non si identificò con un unico luogo e quindi il Vescovo dei Marsi poté disporre liberamente di due (o più?) sedi. Un’ulteriore soluzione di compromesso potrebbe collocare Cese come possibile sede non ufficiale ma “de facto” nel periodo di progressiva decadenza di San Benedetto dei Marsi e parallela ascesa di Pescina (che deteneva un “peso politico” estremamente maggiore rispetto a Cese). Questa soluzione ben spiegherebbe la predilezione dei vescovi Maccafani, dei Colonna e di altre nobili famiglie marsicane verso la chiesa di Cese, plausibilmente titolata – almeno nelle intenzioni degli interessati – a succedere a San Benedetto quale sede diocesana.

Una posizione simile è quella di don Lorenzo Macerola, attuale parroco di Cese, che sottolinea come “prima del concilio di Trento non era necessario che il vescovo risiedesse nella sede episcopale; ci sono casi di vescovi che non sono mai neppure entrati nel territorio diocesano durante il loro mandato. Un altro caso esemplare riguarda la residenza dei papi, vescovi di Roma: Celestino V non è mai stato a Roma, così come i papi avignonesi e diversi altri”. L’ipotesi verso la quale egli protende è quindi quella di “una sede a Cese ‘de facto’ ma non ‘de iure’; e a conferma la bolla del 1580 (proprio a ridosso del concilio di Trento) di papa Gregorio XIII, In suprema dignitatis apostolicae specula, che stabilisce (politicamente) la sede a Pescina dopo che da secoli non era più San Benedetto”.

In definitiva, i fattori a favore delle due ipotesi probabilmente si equivalgono e tendono a convergere verso una soluzione intermedia sulla quale soltanto gli accademici e gli esperti della tematica potranno forse, in futuro, fare maggior luce.

| “Pro” Cese sede diocesana | “Pro” Cese semplice dimora dei vescovi |

| 1.Atti di nomina redatti e firmati dai Vescovi Maccafani a Cese (almeno tre conosciuti, e in anni diversi: 1523, 1527, 1528). | 1.Esiguità numerica degli atti firmati a Cese (perlomeno di quelli conosciuti). |

| 2.Presenza di stemmi vescovili (pietre e porta), assenti nelle sedi “ufficiali”. Accertata decadenza della sede di San Benedetto dei Marsi e non necessità per il Vescovo di risiedere nella sede diocesana (almeno fino al Concilio di Trento). | 2.Assenza di atti conosciuti di elevazione a sede vescovile, contro ufficialità dell’elevazione di San Benedetto dei Marsi a sede vescovile nel 1057 (bolla di Papa Stefano IX) e del trasferimento da San Benedetto a Pescina nel 1580 (bolla di Papa Gregorio XIII). |

| 3.Pregio e centralità della chiesa di Cese e dell’ambiente ecclesiastico cesense tra il ‘400 e il ‘500 (“Madonna di Cese” – capolavoro di De Litio – del 1439, importante ristrutturazione nel 1470, restauro secondo le tendenze rinascimentali nel 1532, organo e dipinto donati da Marcantonio Colonna dopo il 1571, ampliamento e arricchimento nel 1578; affermazione di Pietro Marso nella curia e nell’accademia romana). | 3.Ridotta rilevanza del prestigio della chiesa di Cese – comunque assodato – nell’accertare l’elevazione del luogo a sede vescovile piuttosto che semplice dimora “privilegiata”. |

| 4.Prossimità tra il Vescovo dei Marsi e l’Abate di Cese (“Vescovo dei Marsi pro tempore”). | 4.Scarsa rilevanza del luogo in termini politici, contro centralità ed ascesa di Pescina (sede di una baronia dell’importante contea di Celano). |

| 5.Maggiore centralità geografica nel territorio della diocesi (rispetto a San Benedetto dei Marsi e Pescina); amenità della zona e minor rischio idrologico (rispetto a San Benedetto). | 5.Scarsa rilevanza dei fattori geografici e di amenità/minor rischio idrologico nell’accertare l’elevazione a sede vescovile piuttosto che semplice luogo di residenza. |

[1] Mario Di Domenico, “Cese sui piani Palentini”, pag. 134, estratto da Archivio Cassinese, aula II, capsula VIII (“…in questo giorno di sabato delle quattro tempore, nelle chiesa di S.Maria di Cesi, della diocesi dei Marsi…”)

[2] Giorgio Morelli, “L’Abruzzo nei manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana”, L’Aquila 1999, pag. 58, scheda 147.

[3] Massimo Basilici, “La famiglia Maccafani di Pereto: le origini”

[4] Ibidem

[5] Massimo Basilici, “I vescovi della diocesi dei Marsi dall’anno 1385 al 2014”

[6] Massimo Basilici, “La famiglia Maccafani di Pereto (L’Aquila). L’importanza dei documenti presso Matelica”

[7] Pietro Piccirilli in “L’Abruzzo letterario”, anno II n. 6-7

[8] Pietro Antonio Corsignani, “Reggia Marsicana ovvero Memorie Topografico-Storiche di varie Colonie, e Città antiche e moderne della Provincia dei Marsi e di Valeria”

[9] Massimo Basilici, “I vescovi della diocesi dei Marsi dall’anno 1385 al 2014”

[10] Mario Di Domenico, “Cese sui Piani Palentini”.

[11] Archivio diocesano dei Marsi, Fondo C, -73 (1426) – “Per le chiese collegiate della Diocesi”.

[12] Emilio Cerasani, “Marruvium e S.Sabina memorie storiche di due civiltà”.

[13] G. Marini, Il tempo 5 Luglio 1962.

<Articolo originale basato sulle fonti citate. Si ringrazia Massimo Basilici per le immagini relative fondo pergamenaceo di Matelica>

Una replica a “Cese sede della diocesi. Oppure no?”

[…] “Cese sede della diocesi. Oppure no?”, Storia delle Cese n.71 di Roberto Cipollone, 13 ottobre 2022 https://storiedellecese.com/2022/10/13/cese-sede-della-diocesi-oppure-no/ […]