[Storia delle Cese n.182]

di Roberto Cipollone

I temi legati alla guerra sono tanto ampi quanto di profondo impatto in termini di coinvolgimento emotivo e memoria familiare, e non si esauriscono con le seppur rilevantissime ricostruzioni relative ai Caduti e alle vittime di guerra. Un’altra grande parte di questa tematica è quella relativa alle storie dei “reduci”, all’interno di un campo che è necessario delimitare con riferimento a coloro che hanno affrontato vicende e situazioni critiche in territorio bellico e che sono riusciti a fare ritorno a casa. Tutti hanno vissuto esperienze che li hanno certamente segnati per il resto della vita e sarebbe impossibile riportare su queste pagine ogni storia, anche perché molte testimonianze sono andate perse per sempre assieme ai relativi protagonisti. Restano alcune tracce documentate, oltre ai racconti che, tuttavia, hanno fatto e fanno fatica ad emergere, sia per il dolore legato alla rievocazione di certe vicende, sia per una certa discrezione che in molti casi ha accompagnato i racconti di guerra, quasi dovessero rimanere sempre parte di una storia esclusivamente personale o, al massimo, di reparto militare. Le tracce documentali sono invece soprattutto quelle che emergono dai fogli matricolari, che però risultano spesso incompleti e riportano solo una parte, quella ufficiale e istituzionale, delle storie accadute. Tutto il resto è affidato al racconto orale e ad un tramandare ancora molto parziale; a tale riguardo, per chi vorrà queste pagine accoglieranno con piacere le storie ancora non condivise.

—

Le storie dei reduci sono estremamente varie e coinvolgono tante persone e tantissime famiglie di Cese. Quelle relative alla Prima guerra mondiale e ad altri conflitti precedenti e successivi, come la guerra italo-turca (1911-1912) e la guerra d’Etiopia (1935-1936), sono di fatto scomparse, con alcune rare eccezioni che emergono dai racconti familiari e dagli attestati salvatisi dal tempo.

Appartiene a quest’ultima categoria il caso di Emilio Cipollone, nato nel 1895 da Giovanni Cipollone e Maria Giovanna Marchionni e sposato con Giuseppina Cipollone (Peppina “de Patèlla”). L’unicità della sua vicenda emerge da un rarissimo documento del 1919 ritrovato recentemente, nel quale si legge: “Regno d’Italia. Ministero della Guerra. Il soldato Cipollone Emilio, figlio di fu Giovanni e di Marchionni Giovanna, all’appello della Patria in armi, accorse sollecito da oltre Oceano, sfidando le insidie delle navi e dei sommergibili nemici. Partecipò lodevolmente alla lotta per la difesa ed il compimento dell’Unità Nazionale, meritando la gratitudine della Patria. Roma, 16 febbraio 1919. Il Ministro Caviglia”. La straordinarietà della storia di questo soldato è appunto legata alla rarità del riconoscimento, che a quanto pare non ha consimili conosciuti nel territorio aquilano. Da italiano emigrato negli Stati Uniti[1], Emilio Cipollone avrebbe potuto ignorare la chiamata alle armi rimanendo negli Usa almeno fino al mantenimento della neutralità di quest’ultimo Paese[2], senza rischiare accuse di renitenza o, peggio, di diserzione o tradimento. Decise invece di rispondere a quella chiamata e di rientrare in Italia per combattere per la propria Patria nonostante i pericoli legati al viaggio fossero altissimi. Bisognava infatti riattraversare un oceano Atlantico infestato dai sottomarini tedeschi che affondavano tutte le navi, anche quelle neutrali; per bloccare ogni rifornimento a Gran Bretagna e Francia, la Marina tedesca colpiva indistintamente ogni imbarcazione intercettata in quelle acque o diretta ai porti dei paesi nemici, quindi anche a quelli italiani (contravvenendo anche a precise convenzioni internazionali). Imbarcarsi, dunque, comportava un rischio molto alto, e proprio per questo il governo italiano previde uno specifico riconoscimento per chi aveva affrontato una traversata tanto rischiosa per dare il proprio contributo alla Patria. Emilio Cipollone è stato tra questi coraggiosi, rappresentando un caso raro nel territorio locale e non solo.

Il legame con gli Stati Uniti torna anche in alcune notizie pubblicate sui giornali americani negli anni successivi alla Grande Guerra. In un’edizione del 1920 del giornale “Marsica Nuova”, ad esempio, si trova traccia di una “Festa dei combattenti” tenutasi ad Avezzano nel febbraio di quell’anno con la presenza – tra le altre – della sezione cesense. Vi si legge: “Nel giorno sacro alla Vittoria d’Italia i combattenti di questa rinascente città hanno solennizzato il glorioso avvenimento con la benedizione della loro bandiera. […] La città è stata pavesata sfarzosamente di bandiere, il concerto musicale di Pratola Peligna ha fatto echeggiare le note degli inni patriottici. Alle 14 nel cinematografo Marsicano si è compiuta la solenne funzione della benedizione della bandiera. Nella sala, letteralmente gremita di signore e di rappresentanze con bandiere, notammo le sezioni dei combattenti di Luco dei Marsi Cese, Tagliacozzo, Sante Marie, Trasacco, S. Vincenzo Val Roveto, Morino, S. Pelino, Magliano, Scurcola, Cappadocia, Ovindoli ed altre ancora”[3]. È invece datata 1922 la dichiarazione della Giunta municipale di Avezzano a favore della “Concessione di terre ad ex combattenti di Cese”, con la quale l’organo esecutivo comunale rivolgeva “vivi voti all’Ecc.ma Casa Torlonia perché nell’assegnazione delle terre del Fucino tenga presente anche il giusto desiderio dei Combattenti della Frazione Cese”[4]. In realtà, tale dichiarazione appare più come una sorta di atto dovuto con il quale si invitava il principato Torlonia ad equiparare le richieste di assegnazione degli ex-combattenti di Cese a quelle del capoluogo avezzanese, senza obblighi o diritti reali. In termini di racconti e vicende personali, invece, le storie della Prima guerra mondiale si riducono quasi esclusivamente alle vicende dei Caduti e non riportano tracce consistenti relative ai reduci.

Sulla Guerra d’Etiopia è emerso finora un unico racconto, relativo alla partecipazione di Vincenzo Di Matteo (“Metetóro”), classe 1904, che all’epoca del conflitto aveva 31 anni ed era già sposato con Vittoria Tucceri, dalla quale aveva avuto già quattro dei suoi figli (dieci in totale, di cui sette rimasti in vita). Nella foto qui riportata, relativa proprio al periodo della guerra d’Etiopia, Vincenzo è ritratto con il suo amico Nicodemo.

Molto più numerose sono invece le testimonianze relative alla Seconda guerra mondiale, sia per la maggior prossimità temporale che per la più ampia disponibilità di documenti e tracce scritte. Oltre a quelle dei Caduti e delle vittime di guerra di Cese, alcune storie di reduci sono entrate nella memoria collettiva grazie al racconto dei protagonisti, dei compagni d’armi o dei familiari, mentre altre attendono ancora una condivisione che, come scritto, resta spesso di difficile attuazione.

Rientra tra i racconti scritti la storia di Paolo Cipollone, alpino della Divisione Julia (Battaglione L’Aquila) che ha partecipato alle operazioni di guerra in Russia perdendo il braccio sinistro per una scheggia di bomba di aeroplano nei pressi di Iwanowka (fiume Don) il 22 dicembre 1942. Tornato a Cese, “Paolino” ha poi sposato Maddalena Cosimati a febbraio del 1947 e da lei ha avuto sei figli, continuando a svolgere il proprio lavoro nei campi, in banca e alla bottega sempre con la stessa determinazione e capacità. La sua vicenda è stata raccontata nel libro “Piccoli eroi dimenticati” di Antonio Martorelli: «Arrivati sul fronte russo lungo il fiume Don, ci accampammo in seconda linea, dove restammo per tre mesi, fino alla fine di Novembre del ’42, combattendo a fior di terra, cioè senza una trincea o altro riparo in cui nasconderci alla vista del nemico. Per evitare i colpi di cannone, di mitragliatrice eccetera, dovevamo strisciare a terra come dei rettili; ma molti dei miei compagni venivano ugualmente raggiunti dai proiettili e morivano implorando la mamma. […] I Russi cominciarono ad avanzare a ritmo piuttosto elevato: tra carri armati, mitragliatrici ed altre armi che facevano continuamente fuoco, nonché aerei che bombardavano a più non posso, sembrava proprio il finimondo. Fu allora che io rimasi ferito e persi il braccio: una grossa scheggia me lo staccò quasi completamente all’altezza della spalla ed al momento mi ritrovai, non so come, l’omero in mezzo alle gambe, e poi lo stesso osso mi sbatté in testa, causandomi un’altra grave lesione. Rimasi scioccato, con il braccio ciondolante, tenuto attaccato alla spalla solo da qualche brandello di pelle, credevo di morire dissanguato da un momento all’altro, perché dalla parte in cui il braccio era stato staccato, il sangue scorreva a fiumi, come si può ben immaginare. E fu a questo punto che passò, ricordo, un Ufficiale della mia Compagnia e disse ad uno dei miei commilitoni: “Questo (cioè io) è ferito grave, bisogna portarlo immediata-mente al Comando Battaglione”. […] Quando tornai per la prima volta, tutta la popolazione di Cese, il mio paese, era ad aspettarmi alla stazione di Cappelle-Magliano, dove io sarei arrivato. Si pensi che la gente, in processione, occupava quasi tutti i due-tre chilometri che vanno da Cese alla stazione ferroviaria di Cappelle. Davanti al corteo c’era don Vittorio, il parroco del paese […]. Quando si giunse in paese, la prima cosa fu quella di andare in chiesa a ringraziare la Madonna e San Vincenzo, nostro protettore, e don Vittorio mi dedicò una predica durante la quale, ricordo, piangevano pure i sassi per la commozione. Poi mi portarono in trionfo per tutte le strade del paese con grida di gioia: insomma i Cesensi mi resero un onore che mai dimenticherò e per il quale mai finirò di ringraziarli. Forse tutta questa accoglienza non l’avrebbero fatta in nessun altro posto […] Ho affrontato la mia [cattiva sorte] con grande forza d’animo […]: i miei, vedendomi con un solo braccio non si rassegnavano, si disperavano, piangevano, e proprio io cercavo di far loro coraggio». Tutta la storia di Paolo Cipollone

Diversi uomini di Cese subirono ferimenti, incidenti o malattie di maggiore o minore gravità nel corso del conflitto. Dalle note riportate nei fogli matricolari che è stato possibile consultare emergono i casi di Simone Cipollone, Giuseppe Cipollone, Antonio Cipollone, Biagio Corradini, Vincenzo Di Mascio. I casi reali saranno ovviamente molto più numerosi, ma è utile riportare queste come ricostruzioni esemplificative. Dai ruoli matricolari sappiamo in primis che Antonio Cipollone, classe 1916, figlio di Angelo e di Aquaria Antonelli, “riportò congelamento di 1° grado ai piedi durante le operazioni sul fronte alpino occidentale (Dichiarazione medica dell’ospedale militare di Saronno in data 24.9.940)”; tornato a Cese, nel 1944 sposò Vincenza Bianchi. Simone Cipollone, classe 1915, figlio di Carmine e di Anna Giuseppa De Simone, risulta invece ricoverato diverse volte, la prima delle quali nell’aprile del 1941 presso un ospedale militare in Albania “per ferite riportate in combattimento”. Successivamente venne ricoverato ancora a Modugno (Bari) e poi a Roma sia nel 1941 che nel 1942; dalle note militari risulta che “riportò frattura esposta gamba sinistra in zona di guerra”. Tornato a casa, sposò Lucia Crocifissa Di Pietro e, dopo la morte di questa, Giovanna Cosimati. Giuseppe Cipollone, classe 1921, figlio di Carmine e di Felicita Traverzi, venne ferito in combattimento da una scheggia di granata il 21 marzo 1943, quando era in Africa Settentrionale; per tale motivo fu rimpatriato con una nave ospedale e poi ricoverato dapprima presso l’ospedale militare di Aversa e poi presso il “Principe Piemonte” di Roma, probabilmente lo stesso dove venne operato “in regione scapolo omerale destra con ritenzione di grossa scheggia metallica”. Si sposò poi con Maria Augusta Bruno. Biagio Corradini, classe 1918, inviato in Germania a dicembre del 1942 con il battaglione “Nebbiogeno”, partecipò alle operazioni di guerra nel Mar Baltico e Mar del Nord, ma dopo poco subì la frattura della gamba destra e fu ricoverato presso “l’ospedale militare tedesco in Pillan”, da dove fu dimesso quattro mesi dopo per essere rimpatriato in Italia. Tornato a Cese, sposò Elisa Tucceri. Vincenzo Di Mascio, classe 1913, partecipò alla guerra in Africa, in Etiopia, fu fatto prigioniero ad Addis Abeba, rimase ferito ad una gamba e fu riportato in Italia a Napoli, dove rimase diversi mesi, prima di tornare a Cese, dove nel 1941 sposò Annunziata Muzi.

Una categoria a parte è relativa ai feriti civili, tra i quali sono certamente da menzionare Vincenzo Galdi e Francesco Stati. Il primo, “infortunato civile della guerra”, perse una gamba quando già Cese e la Marsica erano state liberate dagli Alleati e la vita riprendeva, seppur con difficoltà, il proprio corso. Un giorno in particolare Vincenzo, sarto di professione, si stava recando verso Villa San Sebastiano insieme ad uno sfollato per restituire un vestito che gli era stato commissionato; mentre camminava, però, incappò in una mina nascosta sotto il suolo e saltò in aria. Nella sventura ebbe salva la vita, ma purtroppo perse la gamba destra. Francesco Stati, classe 1911, era sposato con Stefana Guidoni e proprio la moglie ha a suo tempo ha fornito una testimonianza diretta sulla vicenda del marito: «Un giorno in paese si seppe dell’arrivo degli americani a Capistrello[5]. Molti di Cese, compreso “Francisco”, spinti dall’entusiasmo, decisero di andare incontro agli alleati. I tedeschi, però, avevano minato alcuni tratti della strada che dalla Valle Roveto portava ai Piani Palentini. Alcuni passarono sopra le mine nascoste e saltarono in aria; molti rimasero colpiti da schegge e pietre. Mio marito fu riportato a casa su una porta utilizzata come barella; era vivo, mentre il povero Domenico (“Minicuccio”) Di Matteo, trasportato all’ospedale di Sora (già liberata), in breve morì».

Tra i feriti della Seconda guerra mondiale rientra anche Giocondo Petracca, classe 1911. Il suo nome, in particolare, è riportato in un elenco compilato dal Comune di Avezzano in data 10 marzo 1941. In un altro elenco, stilato dalla Legione territoriale dei Carabinieri Reali del Lazio – Compagnia di Avezzano e relativo ai militari deceduti, feriti e dispersi, si trova il dettaglio del ferimento: “Serg. Petracca Giocondo – data 6-11-1940 – ferito a Smolik – Reparto 9° Alpini”. Una parte della sua storia è stata raccontata anni fa dalla moglie, Lidia Petracca: «Giocondo mi fece vendere la vacca prima di partire, io non la potevo tenere perché ero in attesa di Giovannina. Il 29 Giugno 1940 partì per la guerra e ad ottobre cominciarono a combattere; il 6 novembre fu ferito alle gambe: erano stati accerchiati, lui raccontava che i soldati piangevano, erano rimasti senza cibo e senza polvere per sparare. Riuscì ad imbarcarsi per Brindisi dopo un giorno intero in groppa ad un mulo, poi da lì venne ricoverato a Siena, ed appena poté camminare tornò a casa. In seguito però lo richiamarono di nuovo e si fece operare a Brindisi all’altra gamba (ma una scheggia gli è rimasta sempre nel polpaccio). Quando era in convalescenza fu richiamato ancora e dovette ripartire per Tolmino e Gorizia con i reduci; in quella zona di confine i Tedeschi entravano spesso, e loro avevano l’ordine di non opporre resistenza. Giocondo da sottufficiale si rifiutava di lasciare che i Tedeschi prendessero i soldati per portarli in Germania, così li fece nascondere nella boscaglia per evitare catture e rappresaglie. La guerra era praticamente finita, anche i comandanti consigliavano di tornare a casa a chi poteva, ovviamente a proprio rischio e pericolo, perché i Tedeschi presidiavano comunque le zone e in special modo Ponte Salcano. Ad ogni modo, riuscirono a tornare da Monte Santo a piedi e con mezzi di fortuna».

Le storie dei ritorni a casa meriterebbero esse stesse uno spazio a parte, considerando il periodo e gli enormi rischi connessi agli spostamenti. Un esempio su tutti è quello legato alla vicenda di Ivo Marchionni, che riuscì a far ritorno a casa tra grandi peripezie, dopo i molti mesi di internamento in Germania e gli indicibili orrori della deportazione. «Avevo 22 anni e mezzo allora», ha raccontato a suo nipote Eugenio. «Arrivammo e ci portarono in un laboratorio, così lo chiamavano. Ti passavano la visita. Ti spogliavi da una parte e passavi la visita lì a fianco, e poi, secondo quello che ti dicevano, c’erano due porte: una a destra e una a sinistra. A me mandarono alla porta a sinistra. Lì ci trovavi i panni loro, dei tedeschi, perché i tuoi li avevi lasciati prima della visita. Solo in seguito abbiamo saputo che quelli che entravano nella porta di destra venivano mandati ai forni crematori, mentre noi “della porta a sinistra” eravamo ancora vivi. […] A Koblenz c’era lo stabilimento di armi di guerra e munizioni. Lì eravamo in sette, sette prigionieri, con un capo tedesco che ci portava dove dovevamo lavorare, per chi voleva lavorare. Chi non voleva lavorare, campava pure di meno. Questo chef tedesco ci portava e ci riportava all’accampamento. Ci facevano trasportare cose, pulire i vicoli, gli uffici, dove stavano i capi. Tante volte si portavano due sacchetti di cemento. Che volevi fare, quando non ti reggevi in piedi? Quando pesi 30 chili… che vuoi lavorare?». Tutta la storia di Ivo Marchionni

Altri uomini di Cese dovettero subire lo strazio dell’internamento nei campi tedeschi nei mesi successivi alla firma dell’armistizio. Tra di loro figurano certamente Loreto Cipollone (1916), Giovanni Tomei (1922), Raffaele Di Matteo (1916), Anastasio Torge (1923) e Mario Cipollone (1916). Loreto Cipollone, figlio di Carmine (“Baccono”) e di Felicetta Maurizi, era nato a Cese il 12 novembre 1916 e in seguito allo scoppio del conflitto era stato richiamato alle armi l’11 giugno 1940 con il 94° Reggimento Fanteria. Il 5 aprile 1941 era giunto a Durazzo, in Albania, in “territorio dichiarato in istato di guerra”, per poi essere aggregato al 49° Reggimento Fanteria, impegnato nelle operazioni di guerra sul fronte della Balcania (ex Jugoslavia). Nel settembre del 1943, dopo la firma dell’armistizio, fu fatto prigioniero dai tedeschi e condotto in Germania. Rimase in prigionia in territorio tedesco per quasi due anni, dal 17 settembre 1943 all’8 maggio 1945, periodo per il quale è stato riconosciuto “prigioniero di guerra a tutti gli effetti”. Giovanni Tomei era nato invece il 18 novembre 1922 da Vincenzo Antonio e da Prudenza Di Giamberardino. Era stato chiamato alle armi ed inviato in territorio di guerra a soli 19 anni, il 3 febbraio del 1942, con il 49° Reggimento Artiglieria. Il 1° ottobre dello stesso anno si era imbarcato da Bari per raggiungere Durazzo, in Albania, e aveva partecipato alle operazioni in territorio greco-albanese per circa un anno. Il 10 settembre 1943, in seguito alla firma dell’armistizio, fu catturato dai Tedeschi e condotto prigioniero in Germania. Rientrò dalla prigionia a giugno del 1945, dopo quasi due anni. In seguito, è stato formalmente riconosciuto “prigioniero di guerra a tutti gli effetti” e gli è stata rilasciata l’attestazione di “onorevole comportamento tenuto all’atto della cattura e buona condotta tenuta durante il periodo di prigionia”. Raffaele Di Matteo, figlio di Ermanno e di Ester Di Matteo, era nato il 20 marzo 1916, aveva partecipato alle operazioni di guerra sul fronte greco-albanese con il 49° Reggimento tra il 1940 e il 1941 e poi dal novembre 1942 all’8 settembre 1943. Il 9 settembre fu catturato dai Tedeschi e condotto in Germania, dove rimase per quasi due anni, fino al 7 agosto 1945. Rientrato in Italia, gli venne rilasciato il nulla osta “circa l’onorevole comportamento tenuto all’atto della cattura e la buona condotta tenuta durante il periodo di prigionia come da comunicazione della Commissione Interrogatrice”. Anastasio Torge, figlio di Francesco e di Marietta Stati, era nato il 13 dicembre 1923 e a soli 19 anni era stato chiamato alle armi e inviato sull’isola di Creta. In seguito all’armistizio fu catturato dai Tedeschi e condotto in Germania come prigioniero di guerra. Nel periodo di prigionia si ammalò di malaria, come emerge dal foglio matricolare, nel quale si legge: “23 maggio 1944 – Rientrato in Italia perché ammalato di malaria in un campo di concentramento”. Anche Mario Cipollone, figlio di Luciano e di Angela Torge, ha vissuto l’esperienza dell’internamento sotto i Tedeschi, ma sia prima che dopo ha operato con le formazioni partigiane nella ex-Jugoslavia. Era nato a Cese il 20 gennaio 1916; richiamato alle armi nel 1940, aveva partecipato alle operazioni di guerra e poi nelle formazioni partigiane in territorio balcanico fino al 1944. Era stato poi catturato dai Tedeschi ed “internato in Balcania” fino al febbraio del 1945, quando era stato liberato per tornare ad operare con i partigiani della “Garibaldi” (essendo “equiparato a tutti gli effetti ai militari volontari che hanno operato in unità regolari delle forze armate nella lotta di liberazione”). Gli è stata conferita la croce al merito di guerra per il conflitto 1940/43 e per attività partigiana.

Molti di più sono gli uomini di Cese che hanno dovuto affrontare la difficile esperienza della prigionia all’estero nei campi dell’esercito alleato. Nell’impossibilità di elencare tutti i nomi in maniera esatta, si citano a puro titolo di esempio i casi di Anello, Antonio, Salvatore, Nicodemo, Simone, Antonino di Tranquillo, Richetto, Giovannino Torge, Francesco di Silvio, Cesare “de Giusilìtto”, Armando, Biagio, Peppino “de Crescénzo”, Mario “de ‘Quarietta”, Vincenzo, Angelo “jo Biondo”, Oreste Torge, Luigi Di Fabio, Donnino Petracca, Cesare Murzilli, Luigi Bruno.

Angelo Cipollone (“‘Ngelino jo Biondo”, classe 1919), figlio di Domenico e di Gemma Patrizi, fu inviato in Africa settentrionale immediatamente dopo la dichiarazione di guerra, nel giugno del 1940. La sua storia, conservata nella memoria delle figlie Giovanna e Maria, dei nipoti e dei familiari, è testimoniata dalla prima figlia: «Quando nel giugno del 1940 l’Italia entrava nella Seconda guerra mondiale, mio padre, poco più che ventenne, si trovava sotto le armi. Fu inviato con l’8° Reggimento Bersaglieri in Nord Africa, partito da Napoli e sbarcato a Tripoli a fine giugno 1940. Fu impegnato nell’offensiva italiana sul fronte egiziano e libico e successivamente a combattere al fianco delle truppe tedesche comandate dal generale Rommel nella campagna del Nord Africa. Ci raccontava che quest’ultimo aveva molta stima dei Bersaglieri italiani, del loro coraggio, e che in un’occasione lo stesso generale si rivolse a lui con parole di apprezzamento dicendogli “bravo taliano”. Ci raccontava molti episodi di cui era stato protagonista durante le battaglie di Tobruk e poi della tristemente famosa battaglia di El Alamein. In particolare, di quando il carro armato in cui si trovava fu colpito da una bomba nemica, incendiandosi, e di come riuscì ad uscirne vivo miracolosamente, seppur riportando gravi ustioni sul viso e sul resto del corpo. Ancora, quando, nella notte, durante i combattimenti, insieme agli altri soldati superstiti, si rifugiava e nascondeva all’interno delle fosse provocate dal deflagrare delle bombe nemiche; accanto a lui giacevano i cadaveri dei commilitoni, dilaniati da “iene e sciacalli” (così parlava di quegli animali carnivori) e lui e gli altri soldati si trovavano impotenti, non potendo sparare colpi per allontanare le belve, perché altrimenti sarebbero stati individuati dalle truppe nemiche con conseguenze letali. A seguito della sconfitta di El Alamein, fu fatto prigioniero di guerra e deportato in Sudafrica nel campo di Prigionia di Zonderwater. Durante la prigionia, ci raccontava, fu scambiato per una spia tedesca a causa del suo aspetto fisico e per i suoi tratti nordici, e torturato duramente affinché parlasse, fino a quando, grazie all’intervento di una suora infermiera che curava le ferite delle torture, gli angloamericani si convinsero che si trattava di un soldato italiano e non di una spia tedesca. Durante la prigionia fu impegnato, come gli altri, in diverse attività, tra cui il pugilato, in cui – grazie al suo fisico atletico – riscosse un certo successo, e anche nelle rappresentazioni teatrali. Quando da piccole, io e mia sorella facevamo i capricci per mangiare, ci raccontava di quando era prigioniero e soffriva la fame e che il cagnolino dei comandanti angloamericani riceveva più cibo di lui, a cui, invece, erano destinate soltanto le briciole e gli avanzi. Dopo circa dieci anni trascorsi in guerra e in prigionia, gli anni della giovinezza, riuscì a far ritorno in patria. Emblematico l’episodio che ci raccontava sempre: tornato a Cese, alla vista di due bambine in casa sua, chiese alla madre Gemma chi fossero: erano le sue sorelle Antonina e Maria, che non riconobbe in quanto la prima, Antonina, era una neonata quando lui era stato chiamato alle armi, mentre Maria era nata durante il suo servizio militare e quindi non l’aveva mai conosciuta».

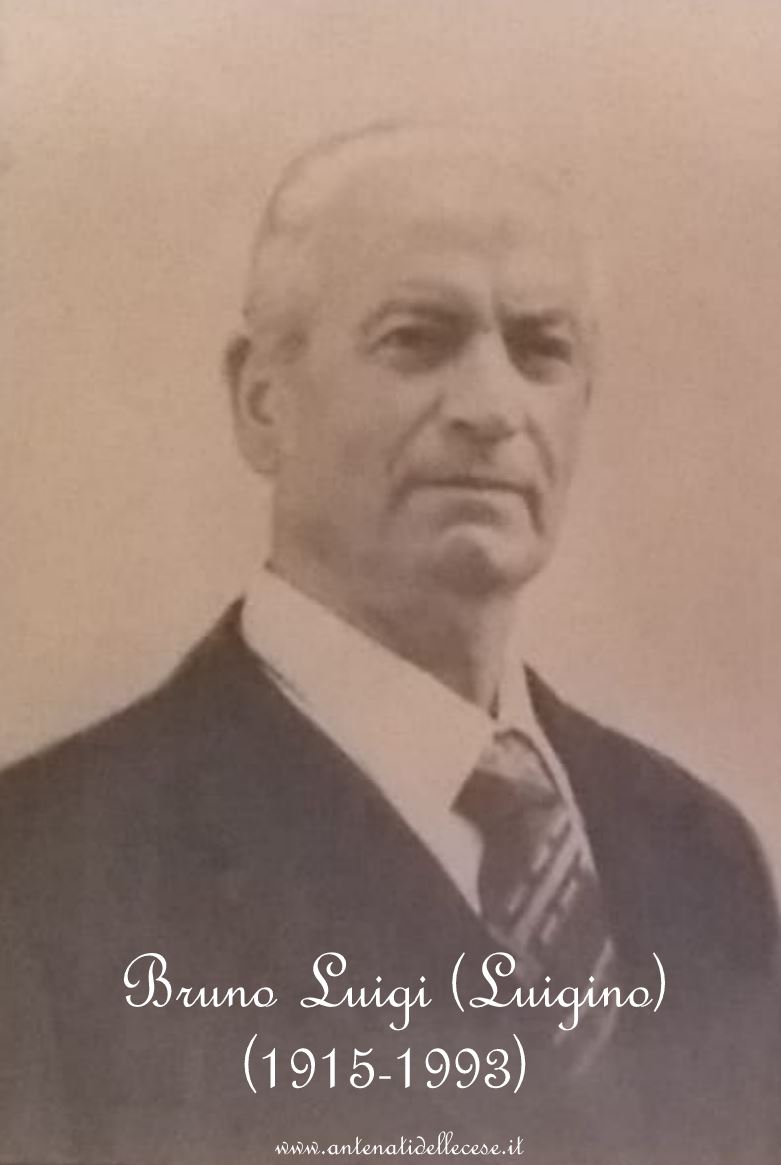

Luigi Bruno, classe 1915, fu fatto prigioniero dagli inglesi quando si trovava in Tunisia con il grado di sergente del 4° Battaglione Granatieri. Venne poi portato in un campo di prigionia a Tripoli e quindi trasferito in un altro campo in Egitto fino alla liberazione, in seguito alla quale fu imbarcato da Porto Said per raggiungere Napoli. Nel corso del suo servizio nell’esercito, Luigi Bruno ricevette anche un premio per la diligenza e lo spirito di disciplina; una nota particolare riguarda la corresponsione dello stesso premio, elargito dal Comando Superiore delle Forze Armate in Africa Settentrionale ed emesso dalla “Cassa di Risparmio della Libia”. Anche Cesarino Murzilli, classe 1921, fu fatto prigioniero in Tunisia, ma dall’esercito francese, e rimase in prigionia in Africa settentrionale dal 5 maggio 1943 al 7 dicembre 1945, quando finalmente sbarcò a Napoli. Angelo Cipollone (“‘Ngelino jo Biondo”, classe 1919), figlio di Domenico e di Gemma Patrizi, era di statura e fisico atletico e praticava diverse discipline sportive. Si teneva in allenamento anche quando era sotto le armi, e quando fu fatto prigioniero, riuscì comunque a mantenersi in forma e in attività praticando il pugilato all’interno del campo. In questo modo, oltre ad avere più libertà di movimento e poter contare su un’alimentazione più idonea, riusciva a racimolare anche qualche soldo grazie alle scommesse fatte dai soldati che puntavano sulle sue sconfitte. Enrico Cipollone (“Richetto”) figlio di Giulio e di Maria “Carmina” Marchionni, era nato a Cese il 24 marzo 1916. Tra le cognizioni extraprofessionali riportate nel foglio matricolare figurava la specifica “ciclista – sa cavalcare”. Chiamato alle armi nel marzo del 1938, l’anno seguente raggiungeva il 44° Reggimento Artiglieria della divisione “Marmarica”, impegnata in Libia. In seguito all’inizio delle ostilità contro la Gran Bretagna, veniva trattenuto alle armi, trovandosi “in territorio dichiarato in istato di guerra” e poi in “zona di operazioni” dal giugno del 1940. Il 5 gennaio 1941 veniva fatto prigioniero in Libia “nel fatto d’armi di Bardia”, dove la fortezza italiana aveva subito l’assalto delle forze alleate, guidate dalle divisioni militari australiane. È rimasto prigioniero degli Inglesi dal gennaio 1941 all’11 luglio 1946 ed è stato decorato con la medaglia “a ricordo del servizio prestato in Libia dopo la cessazione dello stato di guerra”. Come Richetto, anche Giovannino Torge (“Mastro Giuanni”, 1920-2020) ha dovuto trascorrere diversi anni in prigionia in Africa. Raccontava in particolare nel 2020: «Sono partito da Cese nel ’39, a 19 anni, quando Ciciarelli mi ha portato a lavorare in Cirenaica. Poi nel ’40 mi hanno chiamato alle armi, ho fatto la visita militare lì e poi sono stato prigioniero degli inglesi in Libia, in Egitto e in Sudafrica. All’inizio stavamo sempre chiusi dentro certi fabbricati. Cucinavamo, giocavamo a carte… Poi ci hanno chiesto se qualcuno voleva lavorare e io ed altri abbiamo accettato. Allora siamo usciti nei campi; c’erano tante coltivazioni di vario genere, ma per lo più grandi distese di mais. Io mi prestavo a fare tutto e allora mi hanno affidato una specie di trattore e lo guidavo. Ci hanno portato anche a fare qualche lavoro di edilizia in alcune case. Poi è arrivata la fine della guerra e fortunatamente ci hanno liberato…». Donnino Petracca ha raccontato invece la propria esperienza di prigionia al nipote Marco: «Arrivati a Tunisi ci alloggiarono in due grandi capannoni, uno vicino all’altro. Avevo appena 19 anni! La guerra era solo una parola finché non si cominciarono a sentire da lontano i rombi degli aerei alleati che poco dopo iniziarono a sganciare il loro carico di bombe sul campo. Caso volle che tra i due venisse centrato l’altro capannone, mentre quello dove stavo io rimase illeso. Fummo fatti prigionieri, alcuni catturati dagli Inglesi furono portati in Inghilterra, altri, come me, dagli Americani, con destinazione America. E così ci imbarcarono per l’oceano. […] Ci fecero sistemare, ripulire e poi ci allinearono nel cortile del campo di prigionia. Un più alto in grado sopraggiunse ed esclamò: “Hand up who made cook in Italy!” (“Alzi la mano chi ha fatto il cuoco in Italia!”). Il mio amico Colepardo, che nel suo paese faceva proprio il cuoco, con prontezza da scugnizzo napoletano alzò subito la mano destra e con l’altra mi scosse il braccio sussurrandomi: “Donnì, aza ’a man’ jamme!” – “Ma ì non sò mai fatto jo cuoco” gli risposi, ma lui insistette: “E che t’amporta…to’o ‘nsegn’io!”. E così alzai il braccio. Ci ritrovammo nelle cucine della mensa degli ufficiali. In pochi mesi imparai a parla-re l’americano. […] Finita la guerra i prigionieri furono rimpatriati, ed io tornai alla mia cara Cese».

Alcuni dei soldati cesensi inviati al fronte sono risultati “irreperibili” per un periodo di tempo più o meno lungo. Per alcuni di loro, purtroppo, l’irreperibilità si è poi trasformata in dichiarazione di morte (è il caso, ad esempio di Ettore Di Matteo e Vincenzo Marchionni, Caduti della Grande Guerra, e di Adolfo e Italo Marchionni, Mario Torge e Angelo Verna, tra i Caduti della Seconda guerra mondiale); per altri, fortunatamente, l’irreperibilità si è conclusa con un ritorno presso il proprio reparto o con un rinvenimento in vita. Antonio Patrizi, figlio di Clementino e di Maria Carmina Vitale, ad esempio, fu dichiarato disperso dal Comando del 32° Reggimento controcarri il 31 marzo del 1943; a luglio dello stesso anno, il Comando richiese informazioni, oltre che al Ministero della Guerra, al Comando stazione dei Carabinieri regi di Avezzano ed al Podestà dello stesso Comune, Aurelio Irti, il quale a stretto giro rispose: «In esito alla nota a margine si comunica che nessuna notizia è pervenuta a questo Comune nei riguardi del carrista in oggetto». Nell’archivio storico del Comune non risultano comunicazioni successive, ma qualche tempo dopo Antonio Patrizi evidentemente risultò presente presso il proprio corpo. Anche il soldato Nicola Muzi, figlio di Carmine e di Anna Antonia Di Marco e appartenente alla classe di leva 1917, fu dichiarato disperso il 26 aprile del 1943; il 17 luglio dello stesso anno il Ministero della Guerra comunicò che fortunatamente il soldato del 259° Fanteria risultava “presente al Corpo in Balcania”. Alla richiesta di inoltrare la comunicazione alla famiglia, il Podestà di Avezzano rispose qualche giorno dopo: «In riferimento al telegramma soprasegnato, si assicura di aver comunicato al padre del soldato Muzi Nicola […] che il loro congiunto deve considerarsi presente al corpo (Balcania)».

Come il già citato Paolino Cipollone, un altro reduce del Corpo degli Alpini residente a Cese è stato insignito della Medaglia d’argento al Valore Militare, ossia Francesco Marino, classe 1920, nato a Caserta ma sposato in paese con Maria Di Matteo. Francesco, sotto-tenente del Battaglione Alpini L’Aquila – 108^ Compagnia, ha in particolare preso parte alle operazioni sul fronte Russo tra il 1942 e il 1943; le stesse gli sono valse anche due Croci al Merito.

Una vicenda particolare riguarda invece un Colonnello, tale Giuseppe Gentile, che non risulta originario o residente a Cese ma al quale viene qui inviata una lettera di richiamo nel marzo del 1944. Si legge, nello specifico, nella missiva indirizzata dal Comune di Avezzano al “Colonnello Gentile Giuseppe – Cese” ed avente ad oggetto “informazioni”: «In relazione ai chiarimenti richiesti ieri 1° Marzo presso la sede comunale di Cese, si informa che quale militare in servizio alla data dell’8 settembre u.s. dovete presentarVi al Podestà del Comune per rispondere alla chiamata di controllo. Il termine per la presentazione scade il giorno 3 corrente. Il Commissario Prefettizio dr Boccaletti». In assenza di informazioni più precise, si deve dedurre che il colonnello in questione fosse presente a Cese da sfollato o sotto altra collocazione.

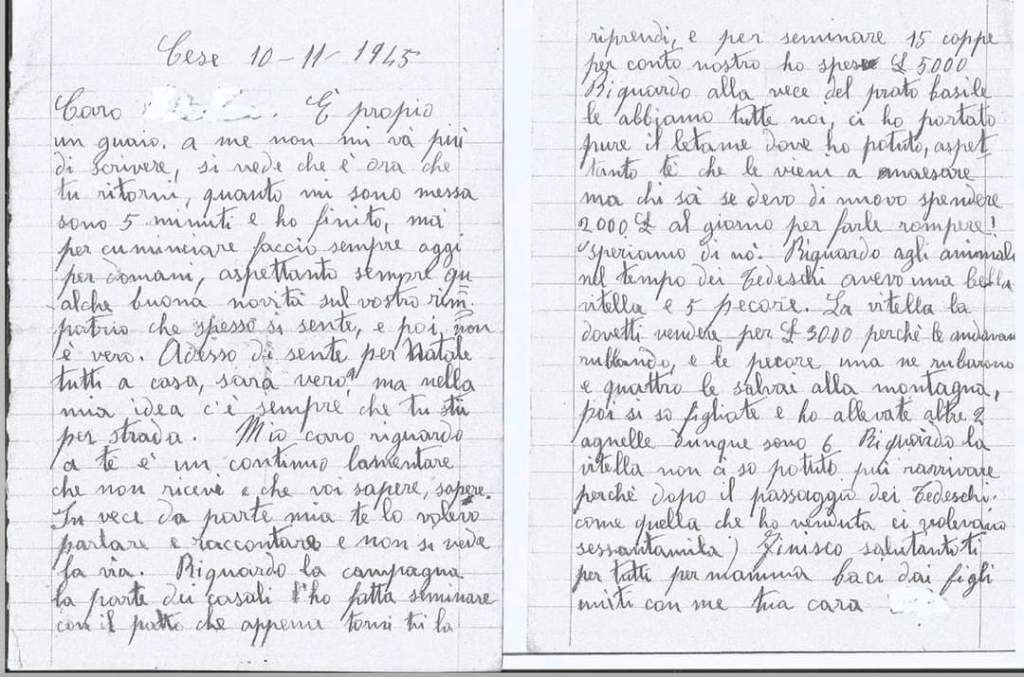

Molte dimensioni, d’altra parte, sfuggono alle cronache ufficiali con riferimento alle storie dei reduci. La parte più difficile da esplorare è senza dubbio quella del coinvolgimento emotivo, della dimensione umana di una guerra che pochi sono riusciti ed hanno voluto raccontare. Pochi, pochissimi figli e familiari hanno ricevuto risposte più che vaghe alle proprie domande sulla guerra; la curiosità e la voglia di racconto si è dovuta fermare spesso davanti al muro del dolore che la memoria portava con sé. Nella ricerca di racconti di Cese mi sono imbattuto casualmente in due scarne righe scritte nell’aprile del 1943 da Giovanni Cipollone; dal nome della destinataria, sua mamma Giacomina Patrizi, ho scoperto che si trattava proprio del mio nonno materno. Durante la sua permanenza in territorio slavo, nonno Giovannino era stato testimone di scontri sanguinosi con quelli che venivano definiti “ribelli” locali, spesso caduti in gran numero sotto i colpi dei soldati italiani e tedeschi. Dalle due righe riportate in un libro incentrato sulle vicende dei soldati aquilani sul fronte jugoslavo, emerge un senso di umana partecipazione rispetto al triste destino delle popolazioni locali. Si legge in particolare nell’unico passaggio della lettera riportato: «A noi ci sembra che questi ribelli escano dalla terra stessa e non potete immaginare quanti ne sono andati all’altro mondo. Soltanto in un paesetto in 3 giorni oltre 2000 non esistono più»[6]. Al di là delle rischiose contingenze quotidiane, le preoccupazioni degli uomini in guerra erano legate soprattutto alle condizioni economiche e di sussistenza delle famiglie lasciate a casa; in una lettera inviata nel maggio del ’43 da Francesco Patrizi (fratello di Antonino) a Ezechiele Cipollone, ad esempio, si legge: «Fatemi sapere come sono le campagne, certamente ci avete da fare, state alle semenze. Mi dispiace che io non mi ci sono trovato»[7]. Le storie dei reduci, d’altra parte, sono anche storie di attese angosciate di cui è rimasta qualche rara traccia nelle lettere scritte dai familiari, dai genitori, dalle fidanzate rimaste a casa ad aspettare il ritorno del proprio caro. Quelle attese in molti casi si sono protratte anche dopo la fine del conflitto, durante lunghi mesi di rinvii e prolungamenti della prigionia. Una lettera scritta da Cese di evidente rarità è datata 10 novembre 1945 (sei mesi dopo la resa tedesca) e rappresenta bene il senso di sfinimento legato all’attesa, oltre alla faticosa necessità di portare avanti, nonostante tutto, le occupazioni e gli impegni che la vita richiedeva.

«Cese, 10 novembre 1945. Caro —. È proprio in guaio, a me non mi va più di scrivere, si vede che è ora che tu ritorni. Quando mi sono messa, sono 5 minuti e ho finito, ma per cominciare faccio sempre oggi per domani, aspettando sempre qualche buona novità sul vostro rimpatrio che spesso si sente, e poi non è vero. Adesso si sente “per Natale tutti a casa”, sarà vero? Ma nella mia idea c’è sempre che stai per strada. Mio caro, riguardo a te è un continuo lamentare che non ricevi e che vuoi sapere, sapere. Invece da parte mia ti volevo parlare e raccontare e non si vede la via. Riguardo la campagna, la parte dei Casali l’ho fatta seminare con il patto che appena torni tu la riprendi, e per seminare 15 coppe per conto nostro ho speso 5.000 lire. Riguardo alla vece del Prato Basile le abbiamo tutte noi, ci ho portato pure il letame dove ho potuto, aspettando te che le vieni a maesare ma chissà se devo di nuovo spendere 2000 lire al giorno per farle rompere! Speriamo di no. Riguardo agli animali, nel tempo dei Tedeschi avevo una bella vitella e 5 pecore. La vitella la dovetti vendere per 3.000 lire perché le andavano rubando, e le pecore una ne rubarono e quattro le salvai alla montagna, poi si sono figliate e ho allevate altre 2 agnelle, dunque sono 6. Riguardo la vitella non ci sono potuta più riarrivare perché dopo il passaggio dei Tedeschi come quella che ho venduta ci volevano sessantamila lire. Finisco salutandoti per tutti per mamma, baci dai figli uniti con me tua cara —».

Parole che raccontano tutto un mondo di emozioni, attese e legami che neanche la guerra, fortunatamente, è riuscita a spezzare.

[1] Il suo nome compare nei registri di Ellis Island tra gli arrivi del 1912, anno in cui aveva appena 17 anni.

[2] Il governo americano decise di entrare in guerra nell’aprile del 1917, in conseguenza della ripresa degli attacchi sottomarini illimitati da parte della Germania.

[3] Marsica Nuova, Volume 2, Number 2, February 1, 1920

[4] “La Giunta Municipale – Letta la richiesta dell’Associazione Combattenti, Sezione di Avezzano, circa l’assegnazione da parte della Casa Torlonia di terre del Fucino agli ex Combattenti della frazione Cese; Visto che gli abitanti della Frazione devono considerarsi alla stregua di quelli del Capoluogo perché tutti formano parte integrante ed inscindibile del Comune – Unanime – Sicura di interpretare il sentimento non solo del Consiglio, ma dell’intera Cittadinanza, che non ha fatto mai distinzioni fra cittadini del medesimo Comune, rivolge vivi voti all’Ecc.ma Casa Torlonia perché nell’assegnazione delle terre del Fucino tenga presente anche il giusto desiderio dei Combattenti della Frazione Cese, di cui la sezione di Avezzano si è fatta autorevole interprete” (Archivio di Stato dell’Aquila sezione di Avezzano – Deliberazioni Giunta Municipale reg. 1 1920-1923).

[5]In realtà, è oggi noto che furono le truppe neozelandesi ad entrare per prime a Cese e nei paesi marsicani provenendo dalla Valle Roveto.

[6] Giovanni Cipollone del 34° ftr. alla madre Giacoma Patrizi di Cese di Avezzano. Relazione settimanale del 6 aprile 1943, in Riccardo Lolli, “Militari dell’aquilano al fronte jugoslavo 1941-1943”

[7] Il caporal maggiore Francesco Patrizi del 47° ftr. a Ezechiele Cipollone di Avezzano. PM 52. Relazione del 22 maggio 1943 dell’Ufficio Censura, ibidem.

<Articolo originale. Dati biografici e parte delle fotografie: https://www.antenatidellecese.it/>