[Storia delle Cese n.168]

di Osvaldo Cipollone

Uno degli eventi centrali della vita rurale del passato era certamente quello della mietitura, in vista della quale contadini e massaie si attivavano già molto tempo prima che il grano arrivasse alla giusta maturazione. Gli uomini, in particolare, riprendevano le falci messorie (“i sarrìcchi”) per rigenerarne manici e lame. Seduti per terra a gambe divaricate nelle vicinanze delle abitazioni, incastravano sul terreno una specie di incudine con la punta simile ad un grosso chiodo. L’attrezzo conteneva alla sommità una sporgenza piramidale d’acciaio larga circa 5 cm, con una basetta e la lamella sporgente. Su tale forma veniva poggiata la mezzaluna del falcetto, sostenendolo per il manico con una mano. L’altra, invece, impugnava un apposito martello che assomigliava ad un piccone in miniatura. L’operatore faceva scorrere gradualmente la lama battendola ripetutamente con piccoli colpi per assottigliarla e renderla in tal modo più tagliente. Le massaie, intanto, pianificavano gli altri aspetti; in particolare, valutavano la disponibilità del pane nella madia, considerando che le pagnotte dovevano essere sufficienti per più di una settimana. Chi non aveva abbastanza farina nella dispensa, solitamente la chiedeva in prestito per poi restituirla, magari un mese dopo, con la macinazione dell’imminente raccolto. In quel periodo di fine stagione anche le patate per l’impasto scarseggiavano ed allora occorreva provvedere alla disponibilità anche di quest’altro prodotto.

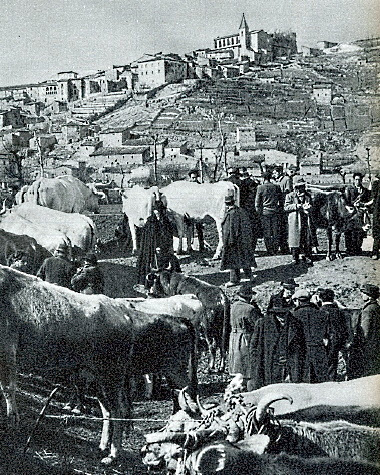

Il 29 di giugno, festa di San Pietro e Paolo, si teneva ad Avezzano una memorabile fiera alla quale molti si recavano per l’approvvigionamento di utensili, prodotti, indumenti e mercanzie varie. In quel mercato fieristico, oltre agli di animali d’allevamento, potevano essere acquistati anche i “sarrìcchi” nuovi per l’imminente mietitura e le “pagliette”, i tipici cappelli di paglia a falde per proteggersi dalla calura del sole nei giorni estivi. In quel periodo i giovani andavano a giornata, soprattutto alle dipendenze dei grossi proprietari terrieri, per raggranellare qualche soldo, e attendevano con ansia quella caratteristica fiera non solo per visitarla, ma per acquistare indumenti, oggetti di sfizio e quant’altro necessitava loro. I ragazzi fidanzati spendevano parte del denaro messo da parte per degli acquisti particolari, adempiendo ad un particolarissimo rito in voga in passato; alla fiera di San Pietro e Paolo, infatti, dovevano fare “jo strašcìno” alla ragazza amata. Questo altro non era che un regalo da acquistare per omaggiare la fidanzata ufficiale. Il gradito pensiero poteva consistere in un variopinto foulard di quelli in voga al tempo, o in un anello dorato, un braccialetto, un orologio, degli orecchini (le “ciorcèlle” a cerchietti), oppure in un capo d’abbigliamento come le maglie coordinate. Tanti erano coloro che, percorrendo il sentiero di Monte Salviano, raggiungevano a piedi la cittadina della fiera. Altri utilizzavano “la postale” (la corriera), altri ancora vi si recavano a bordo dei loro carretti, per portare qualche animale da vendere e da acquistare.

Ovviamente, quella di Avezzano non era l’unica fiera organizzata nel circondario. Scurcola, ad esempio, ne annoverava ben cinque nel corso dell’anno; la più nota e importante era quella del 13 giugno, ricorrenza di Sant’Antonio, anche perché in quell’occasione molti acquistavano il maialino da allevare. Anche a Cappelle, in occasione dell’Epifania, il 6 di gennaio, si teneva una fiera che richiamava tanti allevatori dai paesi vicini. A Magliano si tenevano diverse fiere, la più caratteristica delle quali era certamente quella di Santa Lucia. A Capistrello se ne tenevano un paio; quelle dell’8 maggio, nello specifico, era frequentata soprattutto per la compravendita di pecore, capre, agnelli… Altre ancora avevano luogo a Tagliacozzo, a Sant’Anatolia, a Corvaro ed altrove. Quelle di Avezzano, tuttavia, sia quella di San Pietro e Paolo che altre, rimangono nella memoria di tanti anziani ancora viventi.

In alcune delle fiere che si tenevano nei paesi vicini si recavano con i contadini e gli allevatori anche le rispettive mogli, le massaie e loro congiunti, magari nella prospettiva di scambiare prodotti di varia natura. Quando si trattava di vendere o acquistare un capo di bestiame, per abbreviare le trattative si faceva spesso ricorso a personaggi locali che avevano esperienza nel campo. Se la trattativa avveniva in paese, i mediatori o “sensali” si incontravano preliminarmente con le parti interessate all’interno delle stalle, o con l’acquirente in separata sede. Poi si rivedevano tutti nelle stesse stalle davanti agli animali in vendita, che venivano così esaminati e stimati minuziosamente. Il venditore ne esponeva l’integrità fisica e l’età, con la verifica manuale della dentatura (teneva, infatti, aperta la bocca con due mani), poi si parlava eventualmente della quantità di latte prodotto, dell’addestramento al lavoro e di altri fattori. Una volta che il proprietario si era espresso sulla somma richiesta, l’acquirente verificava a sua volta le caratteristiche dell’animale e di consueto provava a sminuirne qualità e facoltà per ottenere una riduzione di prezzo. A turno, oppure apertamente, il “sensale” (che in precedenza aveva già ricevuto indicazioni in merito) si avvicinava all’una e all’altra parte parlando sottovoce. Nel momento in cui riceveva i rispettivi benestare, o quando le distanze sul prezzo erano molto vicine, afferrava le mani dei due contraenti e le univa in un vincolo che era doveroso mantenere. La parola data a quel punto valeva più di un atto legalmente registrato e nessuno dei due poteva tornare indietro, pena lo smacco pubblico che ne sarebbe scaturito. L’acquirente era quindi dovuto a versare un acconto importante (la caparra) e in caso di mancato adempimento dell’accordo, l’importo stesso doveva essere raddoppiato “per legge”. Erano queste le modalità e le norme che si rifacevano ad antica consuetudine e che divenivano legali in caso di conflittualità. Ciò valeva nel chiuso di una stalla, all’aia, sui campi, in piazza, ma specialmente durante le fiere che, oltre ad allevatori e sensali, richiamavano commercianti, compratori privati, curiosi, speculatori e i cosiddetti “zingari”, che non sempre erano i nomadi.

A Cese, da sempre in paese hanno condiviso l’attività di sensale diversi personaggi qualificati, i quali erano in grado anche di valutare il peso di un animale vivo o morto tramite una stima “a stucco”, cioè ad occhio. Si distinguevano in queste difficili operazioni di valutazione e di mediazione, in particolare, ‘Minicuccio Cipollone (1878), al quale è poi succeduto il figlio Paolino (1921), Giovanni Di Fabio (“Baruffa”, 1901) e Antonino Micocci (“Jo Conte”, 1912), ma erano in tanti a cimentarsi in questa attività. In alcuni casi, per evitare di spendere soldi per il servizio dei “sensali”, ci si avvaleva della collaborazione di qualche parente o vicino di casa affidabile. Uno di questi, assiduo frequentatore delle fiere, era Tullio Cipollone (1909), che si prestava volentieri, disinteressatamente e con riconosciuta esperienza in campo zootecnico. I sensali “di professione”, ad ogni modo, ricevevano (non obbligatoriamente) un compenso di 1.000 lire quando l’affare andava a buon fine; in caso contrario, nulla era dovuto. Nell’uno e nell’altro caso, ad ogni modo, ci si congedava amichevolmente offrendo da bere ai presenti alla trattativa.

<Articolo originale basato su una ricostruzione di Osvaldo Cipollone e testimonianza locali>