[Storia delle Cese n.152]

da Giovanni Giuriati, Lorenzo, Osvaldo e Roberto Cipollone

Raccontare una tragedia non è mai facile neanche quando la si guarda dall’esterno. Raccontarla da dentro, da sopravvissuti poi, richiede tempo e una complicata capacità di razionalizzare, incamerare ed andare oltre, nonostante tutto. Tanti racconti del terremoto del 13 gennaio 1915 si sono persi nelle stanze dell’oblio voluto, desiderato, necessario. Anche per questo, dei pochi rimasti bisogna far tesoro, non solo per documentare ciò che è successo, ma per comprendere come quegli uomini e quelle donne, i sopravvissuti, siano riusciti a passare dalla disperazione al ritorno alla vita. Anche i racconti di Cese sono pochi e preziosi, come quello orale di Vincenzo Cipollone (“de Papparéjjo”), o quelli trascritti di Loreta Cipollone (1904) e Lidia Petracca (1913), o ancora quelli dei primi soccorritori come Diomede Benco e Giovanni Giuriati, o magari quelli mai scritti, ma ascoltati tante volte e rimasti ugualmente impressi nella mente di chi è nato dopo e non ha dimenticato quelle pagine dolorose.

LORETA CIPOLLONE, 19041

«Quando c’è stato il terremoto io avevo 11 anni e, proprio pochi giorni prima, la maestra ci aveva parlato del terremoto sussultorio e ondulatorio. Quando è successo io ero a casa e ho visto le travi che uscivano e rientravano nei buchi. Ancora oggi, ogni volta che sento una scossa mi torna in mente quella scena. Essendoci state le “missioni” a Cese, i “passionisti” avevano invitato le persone a partecipare più assiduamente alle funzioni religiose e siccome era d’inverno (e i contadini non avevano lavori da fare in campagna) la popolazione partecipava. Poiché il terremoto è avvenuto di mattina, all’ora della messa, molta gente è morta proprio in chiesa. Dopo il terremoto i vicoli erano pieni di macerie ed anche i soccorsi avevano difficoltà ad intervenire e a trasportare i feriti. I morti vennero portati tutti in piazza e coperti, ma poiché erano tanti non vennero seppelliti perché si sarebbe perso troppo tempo. Nel frattempo vennero delle persone dai paesi vicini per aiutare, ma qualcuno, in mezzo a loro, venne anche per rubare. Una notte due di questi, avendo rubato un baule convinti che contenesse biancheria, per la fretta lo portarono via senza aprirlo, ma quando lo fecero, dentro vi trovarono una persona morta.

La prima notte vennero accesi fuochi all’aperto, sia per sopportare il freddo che per illuminare; ci si copriva con lenzuola e coperte, e, solo dopo qualche giorno, con i legnami e le tavole recuperate vennero fatte delle baracche. Per mangiare venivano uccise le galline rimaste vive e dalle cantine rimaste in piedi si prendevano patate, farina, vino ecc. Dopo una settimana incominciarono ad arrivare gli aiuti, con sacchi di pane, pasta e biscotti. I primi tempi sono stati proprio tristi, ma piano piano ci siamo ripresi anche perché vennero costruite anche le baracche ad opera dello Stato.

Erano momenti difficili e duri, anche perché ogni famiglia aveva perso qualcuno. Poi, piano piano ci siamo organizzati alla meglio anche perché i soccorsi incominciarono ad arrivare più numerosi. Noi ci siamo rimboccate le maniche e col tempo abbiamo affrontato quel grande sacrificio».

LIDIA PETRACCA, 19132

«Io sono nata il 19 Ottobre del 1913, quando fece il terremoto avevo 15 mesi. Il primo ricordo che ho è questo. Siccome nonno, il padre di mamma, portava i carrelli che andavano a scaricare le pietre (la strada ne era ricoperta) fuori dal paese, a volte mi portava con lui, spesso a cavallo del carrello. Erano passati tre anni dal terremoto e le strade non erano ancora state del tutto liberate dalle macerie; d’altra parte c’erano soltanto un paio di operai a raccogliere e a caricare tutto sulle carriole che poi altri andavano a scaricare. Quel giorno ero mano nella mano con nonno, papà Daniele, ed appena svoltati sulla stradina che porta alle Mandre vedemmo in terra il corpo di un uomo da poco scoperto; nonno lo guardò e disse: “Questo è proprio Giuanni che andava alla stalla”. Era papà. La mattina del terremoto era uscito per prendere l’asino nella stalla ed andare alla mola… mamma non l’ha più ritrovato. Anche allora ogni tanto, scavando, trovavano un corpo seppellito sotto le macerie. Quando arrivò mamma Giuditta fece inchiodare quattro tavole e lo portammo a Camposanto… c’erano montagne di quelle casse.

Scavando sotto la chiesa, poi, riemersero anche i resti dei religiosi seppelliti sotto la canonica da molto prima del terremoto, così le ossa di questi si mescolavano con quelle dejji nóstri, morti durante la funzione (c’erano tante persone in chiesa). Allora noi eravamo piccoline, e c’era una vecchia, zia Erminia, povera donna, anche lei aveva perso tutti nel terremoto, che raccoglieva le ossa in un sacco. “Mettéte figlie mé, mettétele ècco l’ossa”, ci diceva, e noi riempivamo il sacco che poi di volta in volta qualcuno portava al cimitero.

A volte dico di essere nata senza padre e senza madre, perché con il terremoto mamma era rimasta sola e doveva “andare a giornata” per darmi da vivere; tra l’altro quando fece il terremoto aspettava Giuanni, che sarebbe nato a settembre. Zia Silvia, la sorella di mamma, era l’ostetrica delle Cese, ma stava a Massa d’Albe (e infatti si trovava lì il giorno del terremoto); la notte che nacque Giuanni lei assistette mamma, poi però vennero a prenderla con la biga da Massa per un’altra assistenza e dovette lasciarci. Così mise un ciocco di legno sulla porta della stanza di mamma e mi lasciò lì dentro, senza niente; io dicevo a mamma: “Mà, ì vóglio la pizza”. Lei ovviamente non poteva muoversi né badare a me, allora mi rassicurava: “Mò revè zia ‘Meca, attortora la tòrza, tu sénti la porta e la chiami; quela spegne, jo ciócco se scanza e entra zia ‘Meca.” Zia ‘Meca stava nella baracca accanto, appena sentii che era tornata, io la chiamai: “Zia ‘Mé, ì vóglio la pizza”; lei entrò – non sapeva neanche che era nato Giuanni, a me preparò la pizza ed i fagioli, a mamma un uovo bollito nell’acqua e la pizza che avrebbe dovuto mangiare lei. Saremmo state senza niente finché non fosse tornata zia Silvia: “manco l’acqua alla conca”, diceva mamma».

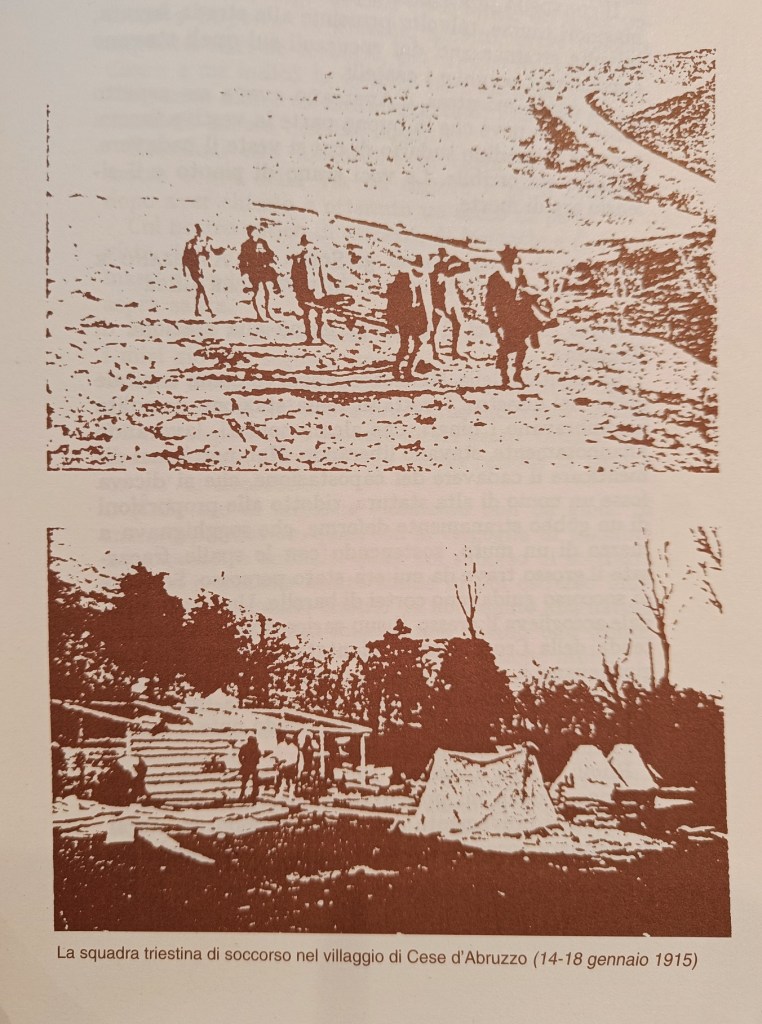

GIOVANNI GIURIATI – “La Vigilia: gennaio 1913-maggio 1915”3

“Andranno alle Cese” e mi indicò la località sulla carta topografica. “Avranno molto da fare” soggiunse; “non ho potuto mandare ancora nessuno laggiù”. Col nostro carico di attrezzi, di farmaci e di provviste, traversata una via fiancheggiata da due ammassi di ruderi informi, ci incamminammo sopra una aspra salita.

Riprendemmo subito a salire il colle che separa la conca di Avezzano dalla convalle delle Cese. Verso le due raggiungemmo la dorsale, su cui dovetti concedere un secondo breve riposo ai portatori. Da un lato si stendeva ai nostri piedi il vastissimo letto del Fucino prosciugato, che le alte vette del Sirente e del Velino sembravano vigilare, come sentinelle ammantate di candore. Dall’altro, in fondo a una valle sepolta dalla neve, un lago di macerie fra le quali si aggiravano piccoli gruppi di superstiti: dalle rovine salivano a noi acute strida e lamenti che stranamente somigliavano ai latrati di un branco di cani sperduti. Da quanto tempo quelle voci invocavano così, inutilmente, il soccorso? Il pensiero che ogni minuto di ritardo poteva aumentare, inasprire la catastrofe dette ali ai nostri garetti. I più liberi dal peso presero con me la corsa.

Quando si pensi che più di due giorni erano già trascorsi dalla scossa fatale, facilmente si immagina lo stato di esasperazione dei superstiti.

Bastò la notizia che un medico era tra noi per far tacere ogni voce. Mentre il dottor Nordio, coi suoi due aiutanti, Ercole Miani e Bruno Tommasini, rapidissimamente improvvisava un posto di medicazione, i feriti si allinearono senza più un gemito. Nessuna gara per arrivar primi al soccorso: più di uno cedette il posto al vicino: “Vai tu che stai peggio”. Il dottor Nordio iniziò senza indugio la sua nobilissima opera: una a una, i feriti protesero le membra dilaniate. Ma la pietà spietata del chirurgo non riuscì a strappare un grido: qualche lagrima fu vista rotolare sulle guance abbronzate, qualche contrazione spasmodica del volto, però il silenzio non fu rotto e l’ordine fu sempre ammirabile. A questa forza d’animo del popolo fu dovuto, se in quella sola serata si poterono curare più di cento persone.

Giunti ad uno spiazzo, i pochi abitanti rimasti perfettamente illesi ci indicarono una voragine e ci dissero che là sorgeva la chiesa delle Cese, era l’ora della messa quando avvenne la catastrofe: più di trecento persone erano raccolte a pregare e nessuna aveva trovato scampo. Ci additarono poi un mucchio di rovine dal quale si udiva distintamente salire il lamento di una voce infantile: ordinai di iniziare le operazioni per il disseppellimento. Proseguimmo. Sopra un altro spiazzo stavano allineati alcuni cadaveri in putrefazione, orribilmente deformati. Più in là, una donna senza età e senza più sguardo, con un braccio fasciato, vegliava la salma di una giovinetta, composta accuratamente e coperta di un gran velo candido: senza muoversi, senza accorgersi della nostra presenza, la donna cantava non so quale nenia monotona, come per cullare quel sonno sempiterno. Mi dissero che da più di trenta ora cantava così, senza stancarsi e senza distrarsi. Non era tempo di piangere e passammo oltre.

Intorno a quei valorosi che affrontavano tranquillamente il pericolo di sparire in un baratro, si era raccolta una cinquantina di scampati, pallidi e malconci. Seguivano essi ogni spostamento, ogni gesto, ogni comando con attenzione ansiosa, ammirando: nei loro occhi intelligenti si leggeva la riconoscenza per quei fratelli che sapevano venuti d’oltremare a dar prova della loro carità patriottica.

A un tratto una piccola mano fu vista sbucare e muoversi. “Eccolo! Eccolo!”, l’ansia raddoppia in tutti i cuori. Raddoppia nei lavoratori lo sforzo e la volontà di vincere. E finalmente il piccolo corpo è liberato: un ragazzino di sei anni, vivo, salvo, è fra le nostre braccia, tempestato di baci, tutto ancora intontito e piangente.

I legionari piangevano. I superstiti delle Cese, ubbidendo a un generoso istinto, gridavano il loro ringraziamento, e ci ritrovammo vicini da fratelli.

Racconto vero e immaginario di un superstite4

Ci èmmo appena arrizzati che sémo sentito ‘no rumoro surdo comme quanno tròna lontano, ma più fòrti. ‘Ncapo me sò sentito de rentronà comme quanno uno te mena co’ tutt’e‐ddu le mani alle‘recchie. Pó’ la porta è sbattuto. Ajjo ramaro le tièlle hao comenzato a sbatte fra de ésse. Jo létto me ss’è mósto sotto e me sò cascato. ‘Mpaurito, sò scappato fòre pe’ la via e la porta…. Sò fatto a tempo a veté ‘na prèta de rucicàrese e de cascà ‘ncapo a papà. Urlènne, mamma me ss’è jettata ‘ncojjio. Mentri me ss’abbracceva, ‘no travo prima c’ha sbattuto ‘ncapo e po’ s’è appoiato ajjo muro. I’ sò’ remàso sotto a mamma e sotto jo travo. No’ me recordo pe’ quanto témpo. Me recordo solo d’èssemme pisciato sotto e che la pipì che me rieva pe’ le còsse me déva ‘no senzo de benessere. Pó’ me sò addormito.

M’è revegliato la ‘óce de zìemo, piagnucolosa, strana: ”currete ppó, vedete ppó se jo citio è vivo”. No’ m’hao fatto veté né mamma né papà. Me sò retrovato co’ pochi atri quatrani dentro jo stazzo delle pècore. M’hao misso ‘na tazza de latto ‘mmani. Gnişciuno quatrano piagnéva, vardèmmo có’ j’ócchi sbarrati tante femmone e tanti ómmeni che correvano da tutte le parti ma che più spisso se fermevano a ‘no spiazzo recopérto de pannuni, sacchette e linziòla. Siccomme no’ le vetèmmo, semo chiesto a uno se a ddó stévano le mammi nostre. C’ha resposto che le mammi e i papà nóstri se nn’erano iti a n’atra parte ‘nzemmia a tanti atri. Parlènne tra dde nu ci semo chiesto tante ‘òte che èmmo fatto de tanto malo pecché le mammi se nn’erano ite. Nònnemo, però, m’è pigliato pe’ mmani e m’ha comenzato a parlà; de nnascuşci m’ha portato a veté la fossa a ddó erano soccovato i mórti. M’ha ditto dejjo tarramuto, m’ha spiegato lo che era e m’è ditto che mamma e papà m’erano mannato a dì pe’isso che atéva èsse forti, che atéva fa tutto quelo che issi m’erano ‘mparato.

Quanti pianti me sò fatto sopri la paglia e non me nne vergognéva…

I’ ci ‘óleva bbene a mamma e papà e m’erano lassato troppo lésto. ‘Óléva chiete caccos’atro a nònnemo, ma non jo sò visto più. Puri jo preto ci veneva a trovà tante ‘òte. Teneva sempre ‘na faccia ‘ntirata, comme se veteva che puri isso teneva tanta ‘óglia de piagne… ma se poteva fa veté a nu zicarejji? J’ómmeni e le femmone che erano remase, ‘na centenara, stevano sempre ‘nzemmia. Oramai abitèmmo tutti vecino ajji stazzi delle pecore e delle vacchi. Jo preto non facéva tante prèteche: quelo che raccommanneva a tutti era de aiutareci più che potèmmo e de precà pe’ ji morti. A magnà se spartéva co’ nu lo poco che tenèmmo. Cacche cóppia se comenzéva a mette ‘nzemmia. S’è comenzato a costruì cacche capanna. Hao retrovato nònnemo dentro ‘no fósso vecino ajjo casalo spallato, mórto. Pòro nonno… s’era morto de fama vecino alla casa sé.

A nu vajjóli ci penzevano ‘no paro de femmone che non ci facevano mancà gnente. I sò comenzato a laorà quaşci subbito iènne a pasce le vacchi della gente ‘nzemmia co’ cacch’atro vajjolo. No’ commannéva gnişciuno. Tutte le sere j’ómmeni e le femmone ròsse se mettevano a ‘scite sopri a quele prète lamate e parlevano… parlevano. E doppo se nne ‘évano a dormì. Quanno cacche femmona remaneva prèna, jo prèto non ci penzeva ddu ‘òte, faceva fa’ subbito le nozze. Che festa quanno è nato jo primo zizitto! Era jo figlio delle Cese, de ‘no paeso gnóvo che voleva recomenzà a vive.

<Articolo elaborato dai testi citati>

- Osvaldo Cipollone, “Orme di un borgo”, 2002. ↩︎

- Roberto Cipollone, “La Voce delle Cese” n. 34, marzo 2009 ↩︎

- Liberamente tratto dal memoriale di Giovanni Giuriati (“La Vigilia: gennaio 1913-maggio 1915”), giunto ad Avezzano assieme ad un gruppo di soccorritori ed inviato per primo a Cese il 14 gennaio. ↩︎

- LoRenzo Cipollone, “La Voce delle Cese” n. 24, giugno 2008 ↩︎